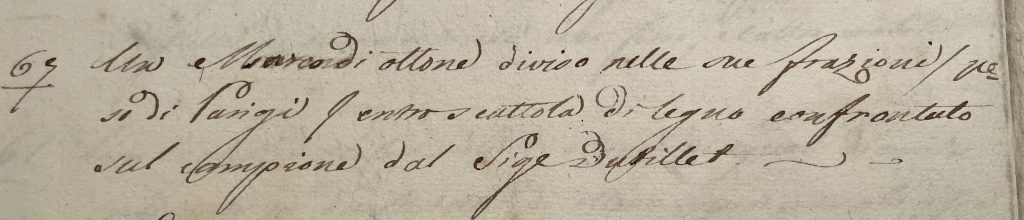

La libbra di Parigi è così descritta nel registro inventariale del R. Gabinetto di Fisica 1813, nella Classe III “Macchine relative alla Scienza del Moto, alla Statica ed alla Meccanica” al n.67 (ved. Fig. 1): “Un Marco di ottone diviso nelle sue frazioni/pesi di Parigi entro scattola di legno confrontato sul campione dal Sig. Dutillet”.

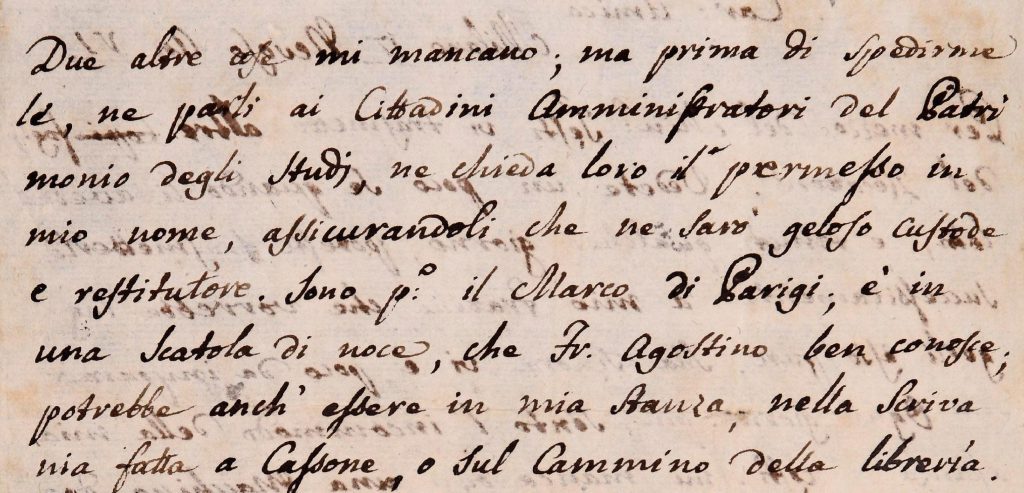

Giovanni Battista Venturi cita “il Marco di Parigi” in una lettera inviata a Marianna Cassiani nel gennaio del 1798 [1], chiedendo che gli sia inviato a Milano (ved. Fig. 2): “ … Due altre cose mi mancano; ma prima di spedirmele, ne parli ai Cittadini Amministratori del Patrimonio degli Studi, ne chieda loro il permesso in mio nome, assicurandoli che ne sarò geloso custode e restitutore. Sono p.o: il Marco di Parigi; è in una scatola di noce, che Fr. Agostino ben conosce; potrebbe anche essere in mia stanza nella scrivania fatta a cassone o sul cammino della libreria. … ”(n.b.: il secondo oggetto a cui Venturi si riferisce è la bilancia di Frate Agostino Arleri (ved scheda relativa in questa pagina web); entrambi gli oggetti erano, evidentemente, molto preziosi e costosi, tanto che Venturi raccomanda alla Cassiani di avvisare gli Amministratori e di rassicurarli circa le modalità di custodia e restituzione).

Frate Agostino Arleri, citato da Venturi, fu macchinista dell’Università di Modena dal 1781 fino al 1820 (ved. scheda della Bilancia di precisione di Frate Agostino Arleri, in questa pagina web, per ulteriori notizie).

Riguardo alla acquisizione da parte di Venturi del Marco di Parigi, esistono diversi riferimenti nei carteggi custoditi presso la Biblioteca Municipale di Reggio Emilia (rif. Mss. Regg. A.78.2.1): in particolare nella lettera che Venturi scrisse a Giovan Battista Munarini del Supremo Consiglio di Economia (10 dicembre 1787) [2 p.224,] e nelle lettere che Venturi scrisse ad Antonio Caccia (incaricato degli affari di S.A.S. il Duca di Modena) e direttamente a Joseph-Jerôme Le Français de Lalande (direttore dell’Osservatorio di Parigi) [2 p.225], che fanno pensare ad una acquisizione del Marco, assieme alla tesa di Meurand, databile tra il 1788 e il 1789 (nel 1790 il Marco era già al Teatro Fisico, come attestato dalla concessione al prelievo a Venturi da parte del Supremo Consiglio di Economia, accordata il 13 dicembre 1790 a seguito di una richiesta pervenuta da parte di Venturi due giorni prima (Mss. Regg. A.78.2.3, [2, p. 228]).

La libbra di Parigi ed alcuni altri pregevoli strumenti legati alla metrologia, sono stati restaurati, studiati ed esposti nella Mostra La Bona Opinione, organizzata dal Museo della Bilancia a Campogalliano negli anni 1997 e 1998. Gli strumenti sono stati custoditi con ogni cura dallo stesso Museo fino al 2024, quando sono tornati a far parte della Collezione Universitaria a Modena.

Libbra, marco e oncia

Il marco era originariamente un’unità di misura di massa tedesca, che soppiantò dall’ XI secolo la libbra come peso per i metalli preziosi e per le monete. Il rapporto tra marco e libbra era di 2:1, cioè una libbra valeva due marchi. Presumibilmente il termine “marco” per i metalli preziosi deriva dal fatto che la libbra d’argento o d’oro, che era fusa in forma di barra, riceveva un marchio al centro, in modo tale che la libbra recasse due di questi marchi [3].

Esistevano molti pesi per la libbra e, quindi, per il marco, che si differenziavano nelle varie località. La libbra di Parigi corrispondeva a 489,50 g; il marco di Parigi (la metà della libbra) corrispondeva a 244,75 g. L’oncia di Parigi, pari a 1/16 della libbra, cioè ad 1/8 del marco, corrispondeva a 30,59 g. La scritta sul fondo del contenitore (detto “casa”) del reperto in oggetto (16) si riferisce al numero di mezze once che formano 1 marco di Parigi.

La libbra di Modena corrispondeva a 340,46 g. L’oncia corrispondente, pari alla sua dodicesima parte, corrispondeva a 28,37 g.

Dunque la scritta ad inchiostro all’interno del coperchio di legno: “once 1 + 5/64” si riferisce al fatto che un’oncia di Modena, sommata ai 5/64 della stessa oncia, dà come risultato 1 oncia di Parigi.

La massa della casa della libbra di Parigi è 1 marco di Parigi (244,75 g); la somma delle masse dei sette pesi a bicchiere in essa contenuti, sommata alla massa dell’ultimo peso non a bicchiere, corrisponde anch’essa ad un marco di Parigi, cosicchè la massa complessiva della pila di pesi in custodia risulta 1 libbra di Parigi.

Scienza e misura a Modena alla fine del 1700

Negli anni Ottanta del Settecento si raggiunsero punti di incontro significativi tra le nuove esigenze di misurazione del territorio e delle attività economiche e le proposte di unificazione dei sistemi di pesi e misure scaturite dal dibattito avviato negli ambienti scientifici e colti (per un approfondimento del tema si veda A. Lodovisi: In Domo Bone opinionis in [2] pag. 21 e seguenti). Nel 1781 nel Ducato di Milano si procedette alla unificazione dei pesi e delle misure; nell’anno successivo lo stesso avvenne nel Granducato di Toscana. A Modena nel 1785 Giovan Battista Venturi, nel corso di una adunanza dell’Accademia a casa del Marchese Rangone, si fece portavoce del dibattito in corso negli ambienti accademici francesi divenendo un sostenitore dell’unificazione delle misure. Di lì a poco, nel 1787, Venturi ebbe la possibilità di trasferire dalla teoria alla pratica le sue idee in materia metrologica, ricevendo l’incarico di seguire gli affari relativi alle monete, ai pesi e alle misure dello Stato Estense. E’ però solo con la tempesta rivoluzionaria portata da Napoleone Bonaparte, il crollo del dominio estense e la costituzione della Repubblica Cisalpina, che gli stessi uomini che avevano tentato la riforma dell’apparato statale del Ducato si trovarono negli organismi direttivi centrali e locali del governo repubblicano, avviando così realmente quella riforma metrologica che sarebbe proseguita nel successivo periodo della restaurazione e completata con la costituzione del Regno d’Italia. A tale scopo Venturi si trasferì a Milano come membro della Commissione di Commercio che compilò le prime tavole di ragguaglio fra le misure correnti della Repubblica Cisalpina e le misure metriche.

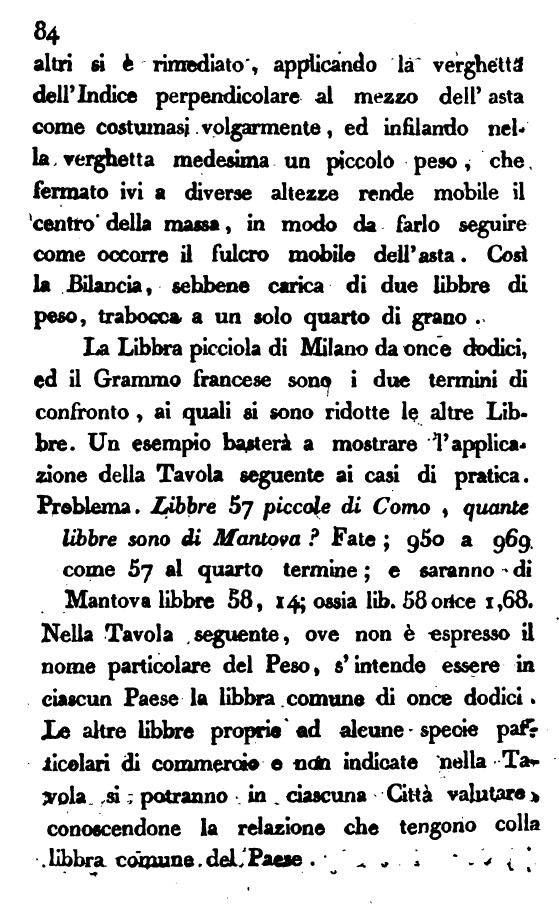

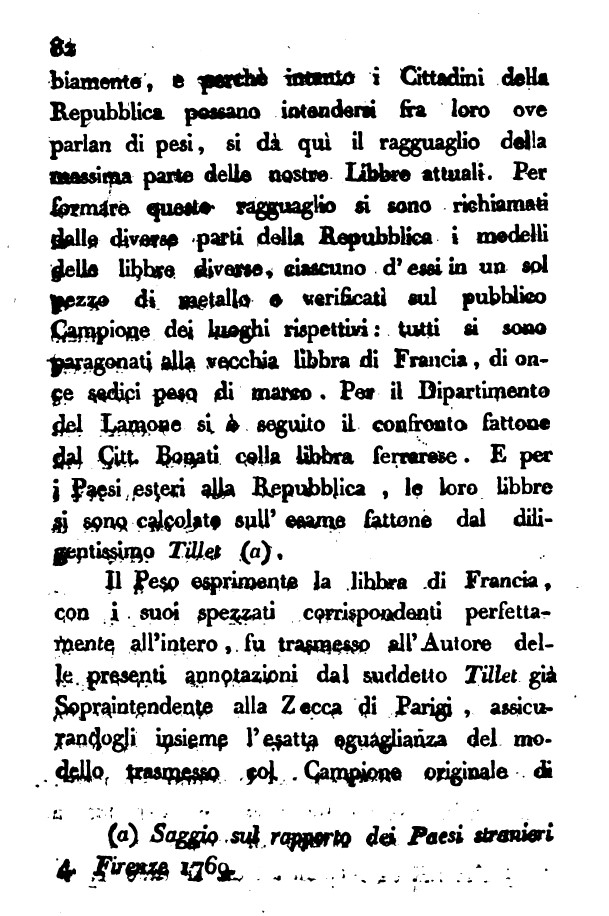

Nel rapporto che la Commissione di Commercio redasse nel 1798 (ved. Fig. 4) si menziona che vennero fatti confronti tra le libbre allora in uso nella Repubblica a Milano, Bologna, Ferrara e Modena e la libbra di Francia, di cui Venturi possedeva un campione che era stato comparato (come attestato nel registro inventariale del R. Gabinetto di Fisica 1813, ved. Fig. 1) con l’originale di Tillet. Tillet, soprintendente della zecca di Parigi, infatti, nel 1767 fece costruire il marco depositato presso la zecca affinché servisse da campione nelle comparazioni di pesi in uso nelle diverse regioni francesi. Dalla descrizione fatta da Venturi della bilancia utilizzata per queste accurate pesature si deduce che fu usata proprio la bilancia di Frate Agostino Arleri, che Venturi si fece spedire a Milano in quel periodo (ved. scheda: Bilancia di precisione di Frate Agostino Arleri in questa pagina web).

Bibliografia

[1] Autografoteca Campori, Giambattista Venturi (1796-1822) a Marianna Cassiani (Milano 17 nevoso a.VI = 6 gen. 1798), Biblioteca Estense Modena (Estense Digital Library).

[2] La Bona Opinione – cultura scienza e misure negli Stati Estensi, 1598-1860 a cura di D. Dameri, A. Lodovisi, G. Luppi, Museo della Bilancia, Campogalliano, 1997.

[3] https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_(unit%C3%A0_di_misura)

[4] Rapporto della Commissione di commercio al Gran consiglio sopra il nuovo campione di misura lineare. Con annotazioni del cittadino Venturi rappresentante del popolo, ARTICOLO SETTIMO: Dei Pesi diversi della Repubblica, p.81 e seguenti, Tipografia Luigi Veladini in S. Redegonda (1798). Digitalizzato il 17 ottobre 2016.

Autore: Prof.ssa Rossella Brunetti (Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche). I contenuti della scheda tecnica e della scheda estesa sono stati in buona parte desunti dal catalogo della Mostra “La Bona Opinione” per gentile concessione del Museo della Bilancia [2]. Si ringrazia la Dott.ssa Lia Apparuti, curatrice del Museo della Bilancia di Campogalliano, per la revisione. Le fotografie dello strumento sono opera del Sig. Dario Montardi (Servizi Informatici di Ateneo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).