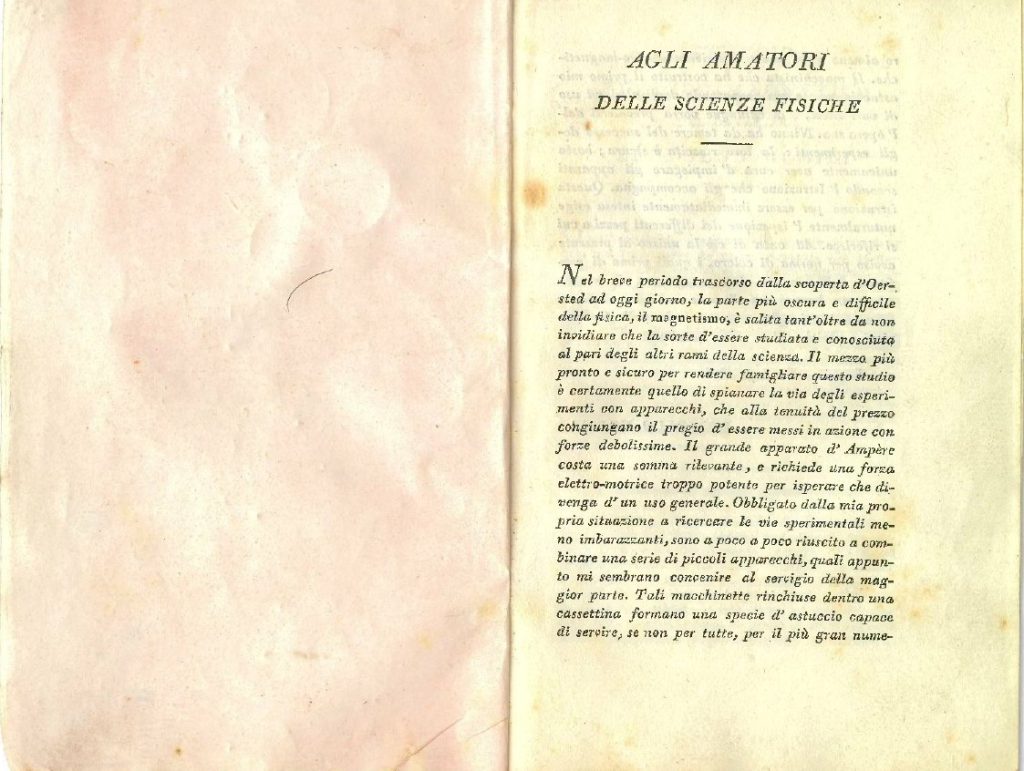

La piccola cassetta di legno, ideata attorno al 1825 dal fisico Leopoldo Nobili (1784,1835) e denominata astuccio elettromagnetico del cavaliere Leopoldo Nobili, contiene una serie completa di sedici piccoli strumenti didattico-scientifici, la cui funzione è riprodurre le principali esperienze elettromagnetiche che, all’epoca, erano condotte da importanti fisici, quali De la Rive, Ampere, Faraday, Nobili, Oersted, Baccelli, Barlow, Davy. Lo stesso Nobili afferma che l’astuccio è in vendita “per gli amatori delle scienze fisiche” e che vuole essere un insieme economico di piccoli apparecchi che possono essere “messi in azione con forze debolissime”. L’astuccio comprende oltre ai pezzi per le varie esperienze, numerati progressivamente con numeri romani, anche un piccolo cuscino di seta trapuntata per ricoprire e proteggere il contenuto ed un libricino di istruzioni. In esso è riportato l’elenco degli strumenti facenti parte della serie completa da cui si ha conferma che tutti i sedici pezzi originari sono attualmente ancora presenti nella cassettina (Fig.1). Inoltre, contiene una prefazione a firma Leopoldo Nobili che riporta la data “Reggio 2 Gennaio 1825”. In ultima pagina si legge:

Gli astucci elettro-magnetici si costruiscono dal Sig. Gaetano Rughi, Macchinista di Reggio. Il loro prezzo è di 50 franchi.

Breve descrizione ed uso dei differenti pezzi (Fig.2)

La seguente descrizione riassume quanto riportato dal prof. Nobili nel libretto annesso all’astuccio. Tutte le esperienze fanno uso di una pila di Volt. La maggior parte dei “fenomeni si ottengono con un solo elemento alla Wollaston di 20 a 24 pollici di superficie”.

I Cilindro galleggiante, a modo degli anelli di De La Rive

II Anello galleggiante di De La Rive

Il primo pezzo si compone di tre parti: un filo di rame, ricoperto di seta, avvolto attorno ad un cilindro di midollo di sambuco, un piccolo elemento voltaico dato da una piastrina di zinco ed una di rame collegato ai capi del precedente filo conduttore, un piccolo cilindro di sughero verniciato con colore rosso come galleggiante. Quando tutto il pezzo è immerso in acqua acidulata, la piccola spirale di filo produce un campo magnetico, diventando una calamita. Il secondo pezzo è come quello precedente con la sola differenza che il filo conduttore ricoperto di seta è avvolto su se stesso così da formare un anello di circa un pollice di diametro.

III Apparato pel giro completo di Faraday

Questo pezzo viene usato per mostrare l’esperienza della rotazione di un conduttore attorno ad un magnete. Si compone di tre parti: un cilindro di legno di bosso con un incavo da riempirsi con mercurio; un piccolo magnete cilindrico da infilare al centro del cilindro, recante superiormente una coppetta per il mercurio; un conduttore mobile (in parte rotto) alloggiato all’interno del coperchio dell’astuccio. Si utilizza anche un elettromotore.

IV Tavoletta

Sulla tavoletta sono applicati tre diversi avvolgimenti di filo conduttore ricoperto di seta, indicati con le lettere A, B, C: una spirale piatta vuota dentro, una spirale piatta tutta piena, una spirale rettangolare. Ai capi delle spirali sono applicate delle coppette per contenere mercurio. Alle coppette della spirale A si può collegare una pila ed osservare il movimento del mercurio (esperienza dovuta ad Ampere). Se le coppette delle spirali B e C ricevono una scarica elettrica, si osserva dove avviene emissione di “luce vivissima” (esperienza dovuta a Nobili).

V Cilindro calamitato

VI Cannoncino calamitato

VII Spirale cilindrica

Questi pezzi sono composti da una base di legno di bosso con foro centrale per il magnete cilindrico, il quale reca due coppette, una sulla sommità ed una a metà altezza, contenenti mercurio e da collegare ad una pila. Nella spirale cilindrica una coppetta è fissa alla base attorno cui è avvolta una spirale di filo conduttore, mentre la seconda è mobile, così da potere essere posizionata a varie altezze. Questi sono pezzi per mostrare gli effetti di un campo magnetico. Sono esperienze dovute allo stesso Nobili.

VIII Piccolo cilindro calamitato

Questo pezzo è composto da una base in legno ed un piccolo cilindro calamitato con due coppette. Si toglie il cilindro dalla base e lo si sospende tramite un filo di seta. Riempite le coppette di mercurio e collegate ad una pila, il cilindretto ruota. Esperienza dovuta ad Ampere.

IX Galleggianti magnetici

Sono tre piccoli galleggianti individuati con le lettere a, b, c.: uno è a forma di tubo zavorrato con piccolo peso di platino, gli altri due sono composti da due aghi di acciaio calamitati e fissati ad un dischetto di platino. Uno di questi galleggianti ha gli aghi isolati con vernice. Essi sono immersi in verticale nel mercurio usando il contenitore XV. Sono così ripetute esperienze di Faraday, Nobili ed Ampere.

Questo pezzo porta anche altri galleggianti per le “sperienze di Oersted e Baccelli”. Due di essi sono fatti per galleggiare verticalmente nell’acqua; gli altri aghi servono per la posizione orizzontale, o sull’acqua, o appesi ad un sottile filo di seta.

X Molinello di Barlow

È costituito da due parti: un piccolo supporto di legno verniciato di nero con due incavi ed una forcella che, inserita nella base di legno, sostiene una rotella di ottone, mobile sopra uno degli incavi. Il pezzo comprende anche due piccole aste calamitate in modo concorde e fissate ad una base che vanno posizionate ai lati della rotella. Riempendo gli incavi di mercurio così che la rotella peschi nel mercurio e collegato l’apparecchio ai poli di una pila di Volta, la rotella percorsa da corrente si mette a girare.

XI Doppia squadra di ottone

La doppia squadra dotata di una coppetta finale viene posta sulla base di legno del pezzo X, in modo tale la coppetta si trovi esattamente sulla vaschetta inferiore. Si riempiono entrambe di mercurio e si collegano con il filo conduttore fissato al coperchio dell’astuccio. Inserendo l’apparecchio in un circuito comprendente una pila, si ripetono esperienze di attrazione e repulsione elettrodinamica effettuate da Ampere.

XII Vaschetta con due fili verticali

XIII Vaschetta con due fili orizzontali

I due pezzi comprendono una vaschetta più grande e due laterali più piccole che racchiudono i fili verticali e orizzontali rispettivamente. I fili sono isolati eccetto le punte. Riempiendo i contenitori di mercurio e collegando il sistema al circuito voltaico, si ripetono esperienze di Davy e di Nobili. Si possono effettuare le esperienze anche avvicinando una calamita.

XIV Ceppo

Il pezzo è dato da una tavoletta verniciata di nero che porta otto diverse spirali di filo di rame ricoperto di seta rossa con funzione di isolante. Per l’uso esse vanno tolte dalla loro posizione ed inserite in un “circuito voltiano”. Si effettuano esperimenti di Ampere, Faraday, Nobili per mostrare effetti elettromagnetici.

XV Tazza per i galleggianti elettromagnetici

È il contenitore per il mercurio nell’esperienza n. IX.

XVI Modello per la dottrina dell’irraggiamento magnetico

Il corpo di questo pezzo è un cilindro calamitato e verniciato di nero, da cui si dipartono sottili fili dipinti di rosso. Piccole frecce indicano la direzione delle correnti circolari “che si suppongono esistere dentro le calamite”. Spiega ancora il prof. Nobili: “I raggi e le curve piantate sul contorno del cilindro rappresentano l’immagine dell’irraggiamento magnetico. Si chiama così per brevità la disposizione che la limatura di ferro prende d’intorno alle calamite”. Oggi diremmo che rappresentano le linee di forza del campo magnetico. È un modello per spiegare i fenomeni elettromagnetici osservati a quel tempo [1].

La pila di Wollaston

William Hyde Wollaston (1766, 1828), chimico e fisico inglese, perfezionò la pila a tazze di Volta con lo scopo di ottenere una maggiore potenza da una superficie di zinco. Nella pila Wollaston, il catodo di rame è ripiegato ad U in modo da circondare l’anodo di zinco. Gli elettrodi sono immersi in una soluzione elettrolitica.

Leopoldo Nobili [2,3]

Nacque nel 1784 a Trassilico da una famiglia emiliana con origini reggiane. Trassilico, non lontano da Lucca, a quel tempo faceva parte dei domini estensi. Frequentò la Scuola militare del genio e dell’artiglieria di Modena, il cui ordinamento si ispirava all’École polytechnique di Parigi. Durante il periodo di studi (1799-1804) fu attratto dalla Rivoluzione francese prima e da Napoleone poi. Come ufficiale di artiglieria dell’esercito napoleonico, partecipò alla campagna di Russia al seguito di Eugenio di Beauharnais, meritando la legione d’onore. Nel 1814 si ritirò dalla vita militare per dedicarsi allo studio della fisica ed in particolare agli studi sull’elettricità. Nel 1825 concepì il galvanometro astatico, strumento fondamentale nella storia dell’elettromagnetismo che presentò per la prima volta il 13 maggio 1825 all’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena. Già inquisito nel 1821 per cospirazione, partecipò ai moti rivoluzionari del 1831 a Reggio Emilia contro il governo estense di Francesco IV e per non essere incarcerato, dovette fuggire prima a Marsiglia poi a Parigi. Desideroso di rientrare in Italia, chiese l’aiuto del direttore del Regio museo di Firenze, Vincenzo Antinori, affinché appoggiasse la sua richiesta di asilo presso il granduca di Toscana, Leopoldo II. Nel 1832 si stabilì a Firenze e venne nominato professore di fisica presso il Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, dove, in collaborazione con Antinori, realizzò importanti esperimenti sull’induzione elettromagnetica scoperta da Faraday (1791,1867). Si occupò di termoelettricità con Macedonio Melloni (1798,1854), di elettrofisiologia ed inventò un modo per produrre colorazioni diverse su lastre di metallo mediante sistemi elettrochimici: le metallocromie. Leopoldo Nobili ebbe grande fama in tutta Europa e oltre, così che, quando morì a Firenze nel 1835, fu sepolto tra i grandi nella basilica di Santa Croce. Per le sue ricerche viene considerato uno dei pionieri italiani nel campo dell’elettromagnetismo.

Bibliografia

[1] L. Nobili, Questioni sul magnetismo, Modena, Eredi Soliani, 1824. ETH-Bibliothek Zürich., Rar 8626 https://doi.org/10.3931/e-rara-41155 / Public Domain Mark

[2] Treccani Enciclopedia, Leopoldo Nobili, Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 78, 2013

[3] G. Sbrighi, Leopoldo Nobili, in Società Reggiana di Studi Storici, I grandi reggiani sul sentiero della scienza, a cura di Angela Chiapponi, Reggio Emilia, (2017), 93-117.

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche