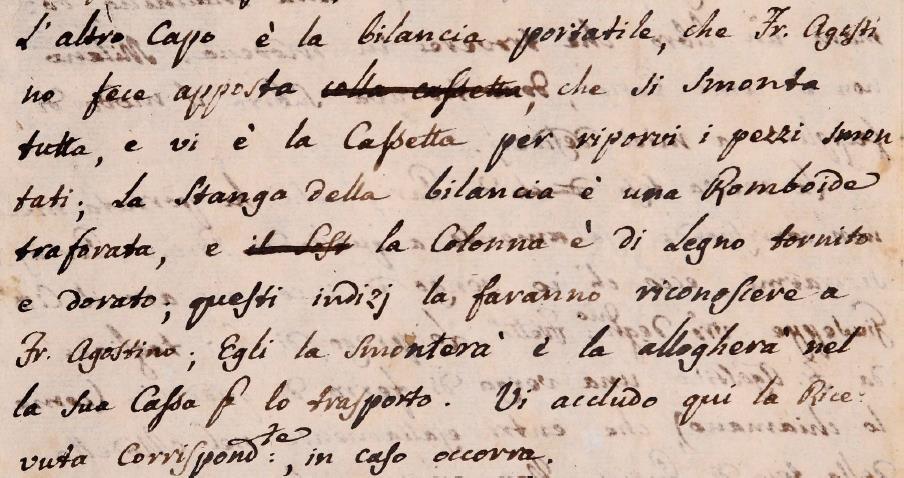

Giovanni Battista Venturi cita la bilancia di Arleri nella lettera del 6 gennaio 1798 scritta, durante la sua permanenza a Milano, a Marianna Cassiani, nella quale chiede che gli sia inviata la bilancia portatile, smontabile e richiudibile in una cassetta di legno che gli aveva costruito Arleri stesso (ved. Fig. 1): “… L’altro capo è la bilancia portatile, che Fr. Agostino fece apposta colla cassetta che si smonta tutta, e vi è la cassetta per riporvi i pezzi smontati; la stanga della bilancia è una romboide traforata, e il sost la colonna è di legno tornito e dorato; questi indizi la faranno riconoscere a Fr. Agostino; egli la smonterà e la allogherà nella sua cassa per lo trasporto. Vi accludo qui la ricevuta corrispondente, in caso occorra. …”

Fig. 1: estratto dalla lettera di G.B. Venturi a Marianna Cassiani del 6 gennaio 1798 [1]

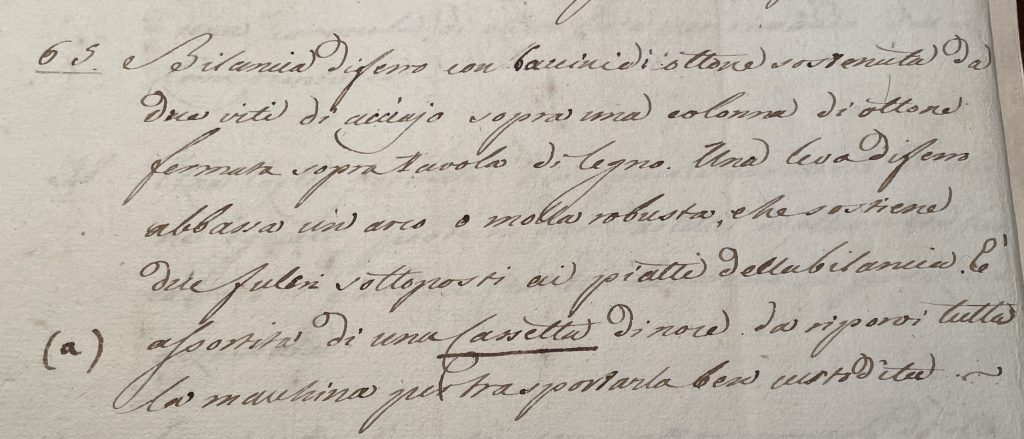

La descrizione dello strumento riportata nel registro inventariale del R. Gabinetto di Fisica, 1813, attribuibile a G.B. Tomaselli (Classe III “Moto, Statica, Meccanica” n.65, ved. Fig. 2), recita: “Bilancia di ferro con baccini di ottone sostenuta da due viti di acciaio sopra una colonna di ottone fermata sopra tavola di legno. Una leva di ferro abbassa un arco o molla robusta, che sostiene due fulcri sottoposti ai piatti della bilancia. E’ assortita di una cassetta di noce da riporvi tutta la macchina per trasportarla ben custodita”.

La cassetta di noce al momento risulta mancante. Non si cita esplicitamente Arleri come costruttore, ma l’accurata descrizione dei dettagli dello strumento di Arleri nei carteggi dell’archivio Venturi (ved. [1]) porta con ragionevole sicurezza ad identificare questa bilancia come la bilancia portatile di Frate Agostino Arleri.

Fig. 2: estratto dall’antico registro di inventario 1813 (ved. testo), che si riferisce alla bilancia oggetto della presente scheda.

Fig. 3: etichette di inventario presenti sulla bilancia di Arleri facente parte della collezione del Gabinetto di Fisica dell’Università di Modena

La bilancia aveva il giogo romboidale traforato in ferro e la colonna in legno tornito e dorato. Effettivamente, smontando la colonna in ottone che regge il giogo, è oggi visibile un intaglio di forma circolare relativo con ogni probabilità ad una precedente colonna a sezione circolare [2].

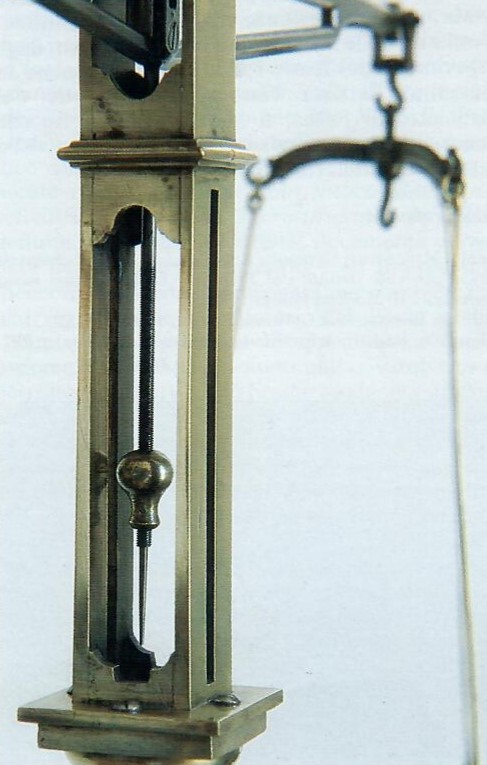

Venturi descrive molto accuratamente la bilancia di Arleri nel rapporto della Commissione di Commercio al Gran Consiglio del 1798 [2,3]: “Qui in Milano non vi sono in Zecca bilance esatte come le mie”. Afferma che lo strumento è stato costruito secondo i principi di Magellan [2] , introducendo il congegno della piccola massa sull’indice della bilancia (Fig. 4) (ved. Scheda tecnica) per aumentare la precisione dello strumento, come descritto dallo stesso Venturi nel sopra citato rapporto [3]. In realtà la bilancia di Arleri prese spunto solo a grandi linee dalla bilancia da saggio presentata dal fisico portoghese Magellan nel 1781.

Fig.4: dettaglio del contrappeso sferico inserito sull’indice di ferro all’interno della colonna che sostiene il giogo della bilancia (da [2] per gentile concessione del Museo della Bilancia di Campogalliano).

La bilancia attribuita ad Arleri ed alcuni altri pregevoli strumenti legati alla metrologia, sono stati restaurati, studiati ed esposti nella Mostra La Bona Opinione, organizzata dal Museo della Bilancia a Campogalliano negli anni 1997 e 1998. Gli strumenti sono stati custoditi con ogni cura dallo stesso Museo fino al 2024, quando sono tornati a far parte della Collezione Universitaria a Modena.

I Macchinisti

Un tempo si definiva “macchinista” colui che operava in una specola o in un gabinetto di Fisica ed era responsabile della collezione degli strumenti, effettuava le necessarie riparazioni e spesso ne costruiva dei nuovi. Oggi definiremmo il macchinista: “tecnico di laboratorio” [2]. Sin dalla seconda metà del XVI secolo l’ambiente scientifico del Ducato Estense vantò una folta schiera di valenti artefici, veri e propri artisti meccanici di precisione, che operarono a Modena e in molte città. Con la ufficiale costituzione dell’Università a Modena nel 1772 tale tradizione prese vigore e culminò, nei primi anni dell’800, nell’attività dei meccanici di precisione del Laboratorio di Giovan Battista Amici, nell’opera di Leopoldo Nobili e dei Macchinisti Giuseppe Sgarbi e Cesare Zoboli dell’Osservatorio Astronomico Modenese [2].

Frate Agostino Arleri (1741-1821)

Agostino Arleri da Vinchio era un frate cappuccino piemontese che ricevette la patente di Macchinista dell’Università di Modena il 4 agosto 1781 [2] e svolse la sua attività fino al 1820. Oltre a realizzare per il Gabinetto di Fisica universitario diversi strumenti e modelli, costruiti con perizia ed eleganza, volti a mostrare le possibili applicazioni pratiche di leggi e fenomeni fisici, collaborò con Giovan Battista Venturi e Giovan Battista Tommaselli all’approntamento dei campioni di misure della Comunità di Modena. Nel corso della sua lunga attività come Macchinista dell’Università, Arleri ebbe come collaboratori i meccanici modenesi Sgarbi e Bertacchi. Di lui si dice in una storia del Gabinetto Modenese [4]: “E non taceremo come una gran parte delle macchine più perfette e dei migliori apparecchi che adornano il Museo, è stata eseguita e si va eseguendo da macchinisti suoi propri, tra i quali di lodatissima ricordanza sono un Agostino Arleri, Cappuccino, e un Geminiano Bertacchi.”. Numerosi modelli di macchine costruite da Arleri per il Gabinetto di Fisica possono oggi ammirarsi nell’ambito della collezione universitaria depositata presso il Museo Civico di Modena nel 1889 a seguito di un accordo tra il Direttore del Gabinetto di Fisica dell’Università Ciro Chistoni e il Direttore del Museo Carlo Boni [4].

Scienza e misura a Modena alla fine del 1700

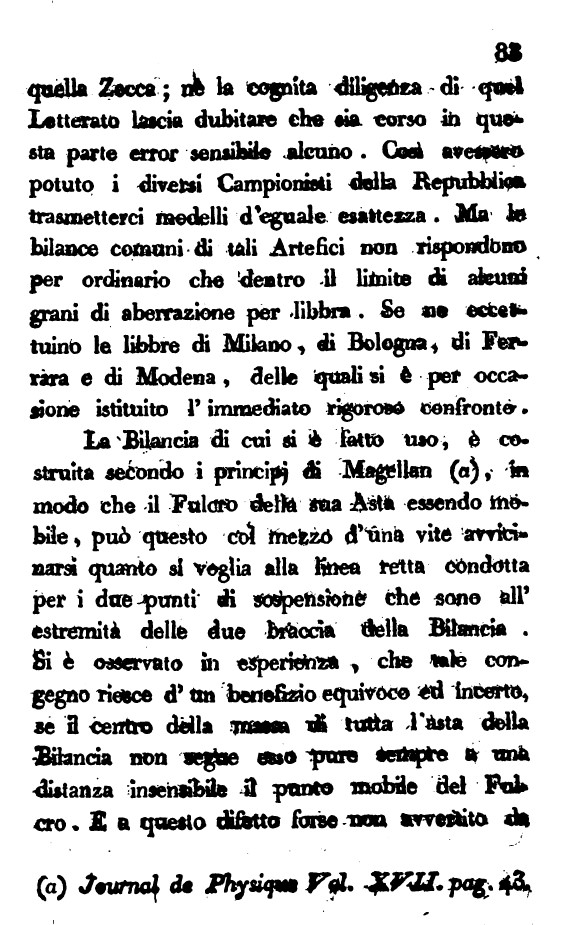

Negli anni Ottanta del Settecento, all’epoca di costruzione della bilancia di Arleri, si raggiunsero punti di incontro significativi tra le nuove esigenze di misurazione del territorio e delle attività economiche e le proposte di unificazione dei sistemi di pesi e misure scaturite dal dibattito avviato negli ambienti scientifici e colti (per un approfondimento del tema si veda A. Lodovisi: In Domo Bone opinionis in [2] pag. 21 e seguenti). Nel 1781 nel Ducato di Milano si procedette alla unificazione dei pesi e delle misure; nell’anno successivo lo stesso avvenne nel Granducato di Toscana. A Modena nel 1785 Giovan Battista Venturi, nel corso di una adunanza dell’Accademia a casa del Marchese Rangone, si fece portavoce del dibattito in corso negli ambienti accademici francesi divenendo un sostenitore dell’unificazione delle misure. Di lì a poco, nel 1787, Venturi ebbe la possibilità di trasferire dalla teoria alla pratica le sue idee in materia metrologica, ricevendo l’incarico di seguire gli affari relativi alle monete, ai pesi e alle misure dello Stato Estense. E’ però solo con la tempesta rivoluzionaria portata da Napoleone Bonaparte, il crollo del dominio estense e la costituzione della Repubblica Cisalpina, che gli stessi uomini che avevano tentato la riforma dell’apparato statale del Ducato si trovarono negli organismi direttivi centrali e locali del governo repubblicano, avviando così realmente quella riforma metrologica che sarebbe proseguita nel successivo periodo della restaurazione e completata con la costituzione del Regno d’Italia. A tale scopo Venturi si trasferì a Milano come membro della Commissione di Commercio che compilò le prime tavole di ragguaglio fra le misure correnti della Repubblica Cisalpina e le misure metriche. Nel rapporto che la Commissione di Commercio redasse nel 1798 [3] (ved. Fig. 5) si menziona che vennero fatti confronti tra le libbre allora in uso nella Repubblica a Milano, Bologna, Ferrara e Modena e la libbra di Francia, di cui Venturi possedeva un campione che era stato comparato con l’originale depositato presso la zecca di Parigi (ved. scheda: Libbra di Parigi in questa pagina web). Dalla descrizione fatta da Venturi della bilancia utilizzata per queste accurate pesature si deduce che fu usata proprio la bilancia di Frate Agostino Arleri, che Venturi si fece spedire a Milano in quel periodo.

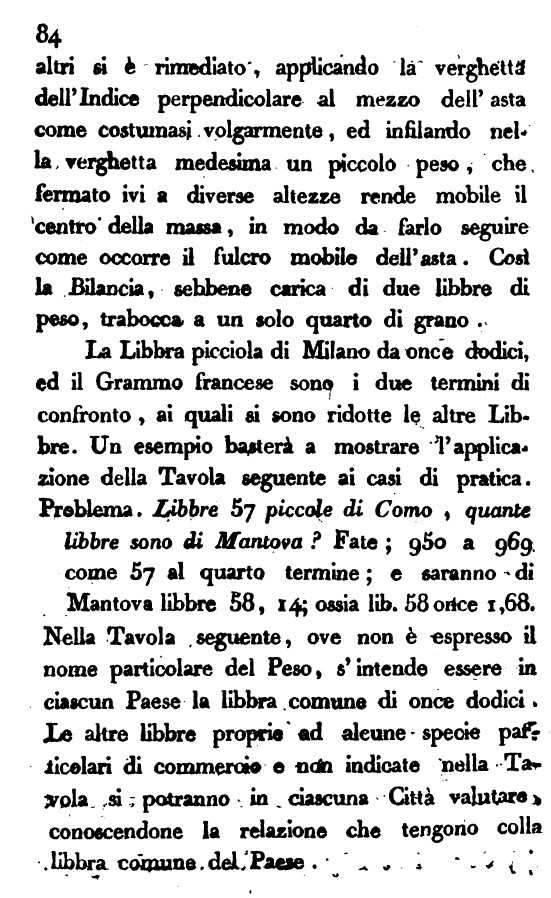

Fig. 5: estratto del rapporto della Commissione di Commercio (1798), pag. 83 [3]).

Bibliografia

[1] Autografoteca Campori, Giambattista Venturi (1796-1822) a Marianna Cassiani (Milano 17 nevoso a.VI = 6 gen. 1798), Biblioteca Estense Modena (Estense Digital Library).

[2] La Bona Opinione – cultura scienza e misure negli Stati Estensi, 1598-1860 a cura di D. Dameri, A. Lodovisi, G. Luppi, Museo della Bilancia, Campogalliano, 1997.

[3] Rapporto della Commissione di commercio al Gran consiglio sopra il nuovo campione di misura lineare. Con annotazioni del cittadino Venturi rappresentante del popolo, ARTICOLO SETTIMO: Dei Pesi diversi della Repubblica, p.81 e seguenti, Tipografia Luigi Veladini in S. Redegonda (1798). Digitalizzato il 17 ottobre 2016.[4] P. Brenni, La collezione di strumenti scientifici del Museo Civico di Modena, in Taccuini d’arte. Rivista di Arte e Storia del territorio di Modena e Reggio Emilia, 2021, p. 95.

[4] Rapporto della Commissione di commercio al Gran consiglio sopra il nuovo campione di misura lineare. Con annotazioni del cittadino Venturi rappresentante del popolo, ARTICOLO SETTIMO: Dei Pesi diversi della Repubblica, p.81 e seguenti, Tipografia Luigi Veladini in S. Redegonda (1798). Digitalizzato il 17 ottobre 2016.

Autore: Prof.ssa Rossella Brunetti (Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche). I contenuti della scheda tecnica e della scheda estesa sono stati in buona parte desunti dal catalogo della Mostra “La Bona Opinione” per gentile concessione del Museo della Bilancia [2]. La fotografia di presentazione dello strumento è opera del Sig. Dario Montardi (Servizi Informatici di Ateneo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).