Strumento molto particolare dovuto all’ingegno del Prof. Stefano Marianini (Zeme, 1790, Modena, 1866), professore di Fisica Particolare ed Esperimentale della R. Università di Modena, di cui si riporta anche un ritratto con autografo (Fig.1) facente parte delle pagine iniziali del primo volume delle sue memorie [1]. L’oggetto, probabilmente costruito presso il Gabinetto di Fisica (non si sono ancora trovate notizie certe in merito a questo), ha tre possibilità di uso. Può essere utilizzato come galvanometro, indicato dallo stesso Marianini con il nome di “galvanometro moltiplicatore a filo incrocicchiato” e descritto come galvanometro “squisito” (sensibile) per la misura delle correnti continue in un circuito elettrico (vedi anche la scheda del Galvanometro Moltiplicatore a quattro fili incrocicchiati n. 447 del catalogo 2018). Altri usi sono come re-elettrometro per la misura di correnti elettriche “istantanee e non istantanee” e come magnetometro per la misura del campo magnetico dovuto alla magnetizzazione di un cilindretto di ferro o di altro metallo. Marianini, nelle sue memorie precisa:” Tale stromento s’appella re-elettrometro quando è adoperato per conoscere la qualità o la forza delle correnti elettriche, e magnetometro quando dalle sue indicazioni si desume la polarità, o la forza magnetica acquistata dal ferro sul quale opera la corrente elettrica” [2]. Il funzionamento dello strumento si basa sull’azione esercitata da un campo magnetico su un ago calamitato. La differenza tra un uso e l’altro è nell’origine del campo magnetico: quando lo strumento è utilizzato come galvanometro esso è prodotto da un filo conduttore, avvolto in spire, percorso da corrente, mentre quando viene utilizzato come re-elettrometro o come magnetometro le deviazioni dell’ago sono prodotte da una elica di filo conduttore percorsa da corrente avvolta attorno ad un metallo, ad esempio ferro dolce.

In tutti i casi il campo magnetico devia l’ago dalla sua posizione di equilibrio. La misura è effettuata nel campo magnetico terrestre. Le unità di misura sono arbitrarie e corrispondenti all’angolo di deviazione dell’ago letto su una scala graduata a zero centrale che si estende da +90° a -90°. La caratteristica principale dello strumento come galvanometro consiste nel filo conduttore avvolto non in spire regolari come normalmente nei galvanometri, ma in modo da incrociarsi sopra e sotto l’ago. Lo strumento fu utilizzato nello studio degli elettromotori, delle correnti indotte e dei campi magnetici, nell’insegnamento dell’elettrodinamica, nello studio ed applicazione dei fenomeni elettrofisiologici.

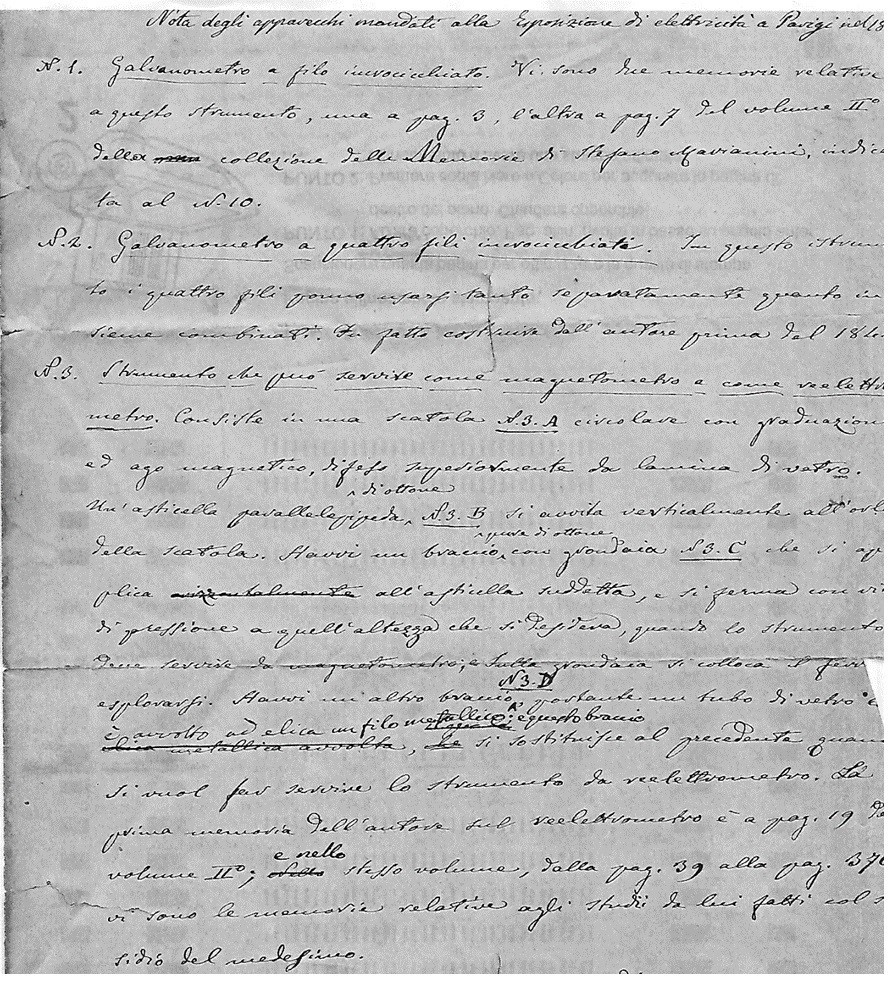

Una nota attribuibile al figlio, Pietro Domenico Marianini anche lui professore presso l’Ateneo di Modena e Direttore del Gabinetto di Fisica dello stesso Ateneo [3], fa sapere che lo strumento faceva parte degli apparecchi inviati a Parigi all’Esposizione di Elettricità del 1881 (Fig.2).

Lo strumento è costituito da una scatola in legno, cilindrica, molto piatta, con coperchio in vetro e sostenuta da tre piedini in ottone a vite calante molto ben cesellati. All’interno sono inseriti un telaio in ottone con incisa la scala graduata e molte spire di filo conduttore avvolto da un rivestimento di seta bianca con funzione di isolante. Al centro della scatola è posto un perno che sostiene un ago magnetico mentre le spire di filo conduttore si incrociano giusto sopra e sotto l’ago. Scrive il Prof. Marianini nel 1843 [4]:

Dall’orlo del coperchio sorge un’asta d’ottone verticale, alta circa 15 centimetri. A questa è innestato un grosso filo d’ottone orizzontale, il quale mediante una vite di pressione può fermarsi all’altezza che si vuole, e la lunghezza di questo filo è poco minore del raggio del coperchio stesso; ed all’estremità porta una lamina d’ ottone curvata alquanto a forma di tegola rivolta colla concavità in alto, l’asse della quale è orizzontale, fa angolo retto col sottoposto ago, ed il suo punto di mezzo è nella verticale che passa pel centro dell’ago stesso.

L’asta di ottone che sostiene la piccola mensola ricurva descritta dal prof. Marianini è avvitata a lato della scatola ed ha la funzione di sostenere un cilindretto di ferro dolce da magnetizzare, quando si vuole usare lo strumento come magnetometro.

Lo strumento è integro e porta ancora legato con una cordicella un cartellino con scritto “MODENA ISTITUTO FISICO R. UNIVERSITA’” e in corsivo a mano con inchiostro nero:

N.2

Marianini Stefano

Galvanometro orizzontale a filo incrocicchiato

Vedi memorie vol.2 pag.3.

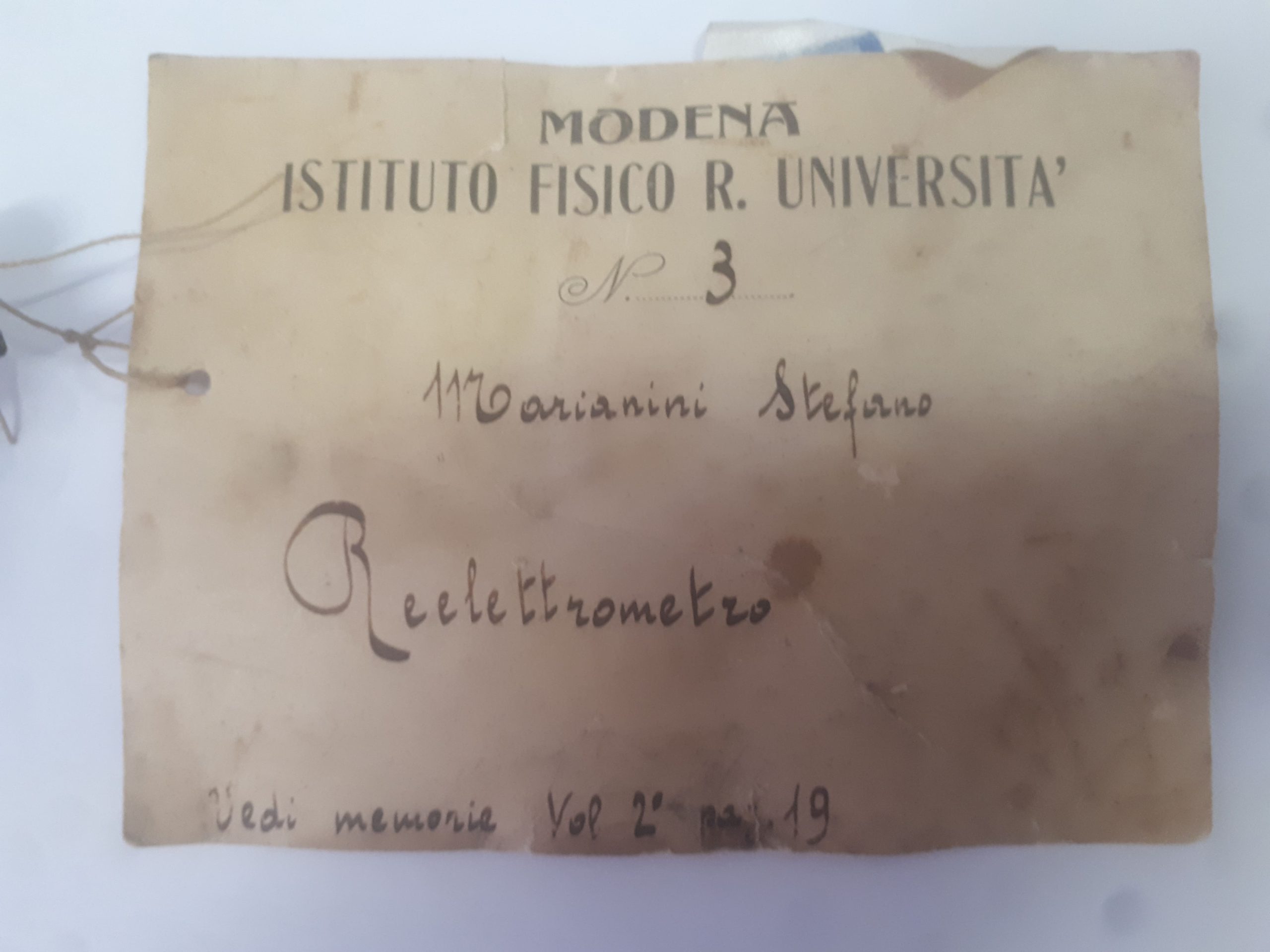

Fra i vari strumenti antichi di cui si sta curando il recupero, è stata ritrovata un’altra asticella di ottone che sostiene, tramite cilindretti in vetro e in ottone, quattro piccole mensole anch’esse di ottone (Fig.3). I sostegni in vetro portano evidenti tracce di ceralacca. La nota precedente (Fig.2) ci fa sapere che questa asticella veniva avvitata al posto dell’altra, in particolare quando si voleva usare lo strumento come re-elettrometro. Questo oggetto porta legato con una cordicella un cartellino (Fig.4) con scritto “MODENA ISTITUTO FISICO R. UNIVERSITA’” e in corsivo a mano con inchiostro nero:

N.3

Marianini Stefano

Reelettrometro

Vedi memorie vol.2

pag.19.

Dalle memorie del Prof. Marianini si conosce che sia il galvanometro a filo “incrocicchiato” sia il re-elettrometro sono stati ideati dal loro autore negli anni ’30 del XIX secolo. Poiché non è stato, attualmente, individuato alcun numero di inventario inerente agli oggetti presentati in questa scheda, abbiamo ipotizzato che essi siano stati prodotti presso il Gabinetto di Fisica e non inventariati.

Breve storia del galvanometro a filo incrocicchiato

Nell’agosto 1826, Stefano Marianini, a quel tempo professore di Fisica e di Matematica applicata nel R. Liceo convitto di Venezia, in una nota letta all’Ateneo Veneto descrive un nuovo galvanometro moltiplicatore da lui ideato [5] e successivamente pubblica una memoria circa alcune modifiche apportate [6]. In quegli anni, molti sono gli studi sul magnetismo e sulla correlazione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici, fra cui la legge di Biot, Savart (vedi la scheda del Galvanometro Moltiplicatore a quattro fili incrocicchiati n. 447 del catalogo 2018 di cui nel seguito si riportano alcuni brani). Questa legge lo induce a ritenere che la disposizione a modo di orditura del filo percorso da corrente (congiuntivo) dei galvanometri semplici non sia la più opportuna ad ottenere la maggiore deviazione dell’ago con una data quantità di filo. Il Prof. Marianini nota che, quando l’ago magnetico ruota, i vari tratti di conduttore percorsi da corrente esercitano solo “un’azione obliqua” sull’ago. Come conseguenza, propone il suo galvanometro moltiplicatore in cui il filo conduttore, invece di essere avvolto al telaio in modo che ogni tratto di filo risulti parallelo a se stesso, è avvolto così che tutte le porzioni di filo che passano sopra o sotto l’ago si “incrocicchino” fra loro nel mezzo. Con tale avvolgimento del conduttore, si avrà sempre una porzione di filo sopra e sotto l’ago sullo stesso piano verticale e parallela all’ago stesso man mano che questo si muove, in altre parole si avrà sempre un tratto di filo che esercita un’azione sull’ago “con tutto quel grado di forza di cui è suscettibile”, fintanto che esso non si trovi fuori dall’orditura. Per verificare la superiorità del galvanometro a filo incrocicchiato rispetto agli altri galvanometri con fili paralleli, il prof. Marianini conduce parecchi esperimenti descritti in [6], ricavandone la convinzione dell’utilità del filo incrocicchiato che risulterebbe in una maggiore “squisitezza” del suo strumento a parità di avvolgimenti del conduttore attorno all’ago ed a parità di caratteristiche dell’ago. Lo strumento fu di uso frequente per il Prof. Marianini in esperienze di elettrodinamica a scopo didattico, nello studio degli elettromotori ed ogni qual volta fosse necessario conoscere la “forza” degli apparati utilizzati come nelle esperienze o applicazioni di elettrofisiologia animale e di elettroterapia umana.

Breve storia del re-elettrometro e del magnetometro

Scrive il Prof. Marianini in una sua memoria [7] pubblicata nel 1838:

Il semplice istromento elettrico di cui mi accingo a parlare lo congegnai fino dalla primavera del 1833. Erano allora recentissime alcune sperienze del chiarissimo signor Professore dal Negro, dalle quali egli deduceva che quanto minore era la quantità dello zinco impiegato in un elettromotore, maggiore ne riusciva l’energia, e che questa era solo proporzionale ai perimetri, non alle superficie delle piastre. E siccome tali deduzioni si allontanavano da quanto io aveva veduto sullo stesso argomento, così io le andava studiando con tutta diligenza.

Il Prof. dal Negro, professore di Fisica sperimentale all’Università di Padova, nei suoi studi sull’intensità delle correnti usava come unità di misura i chilogrammi che poteva sollevare una calamita temporanea prodotta dalla corrente da studiare, mentre il Prof. Marianini si serviva del galvanometro. Così che volle anche lui, per meglio confrontare i risultati delle sue esperienze, fare uso dell’effetto di magnetizzazione di una corrente. Inoltre, poiché gli sembrava difficile ottenere risultati costanti misurando il peso sollevato da una calamita decise di usare un ago calamitato. Nasce così il re-elettrometro ossia uno strumento che indica la presenza delle correnti elettriche e la loro intensità relativa mediante le alterazioni che esse producono nello “stato magnetico” del ferro. Un piccolo cilindro di ferro dolce, privo di magnetismo e rivestito di seta, viene circondato da un filo di rame argentato (un solenoide) anch’esso ricoperto di seta. Inizialmente, il Prof. Marianini pone il ferro dolce così rivestito sul vetro del galvanometro, fissato con poca cera, in modo tale che l’asse del cilindro sia a 90° con quello dell’ago calamitato e con i rispettivi centri sulla stessa linea verticale. La deviazione che l’ago effettua a causa della magnetizzazione del piccolo cilindro quando si chiude il circuito, misura l’intensità della corrente. Il re-elettrometro è stato usato per la misura di intensità di corrente da una pila, per la misura di correnti indotte, degli effetti di scintille prodotte da elettrofori o macchine elettriche e scariche di bottiglie di Leida. Lo stesso strumento con qualche piccola modifica successiva è stato usato dal prof. Marianini per lo studio della magnetizzazione di un materiale, per esempio il ferro, per effetto di una corrente. Invece di porre il piccolo cilindro di ferro dolce avvolto nelle spire di filo conduttore direttamente sul vetro della scatola galvanometrica, un’asticella di ottone viene avvitata al bordo della scatola. L’asticella porta una lastra di ottone curvata, con la concavità in alto, orizzontale, su cui appoggiare il ferro dolce e le spire che lo avvolgono. Questa viene posta ad angolo retto con la direzione dell’ago calamitato, punto di mezzo nella verticale che passa per il centro dell’ago stesso, e può alzarsi ed abbassarsi secondo il bisogno. Un’altra modifica è stata effettuata nel corso del lungo periodo di uso dello strumento: invece di avvolgere immediatamente ai cilindretti di ferro o di acciaio le spire di filo di rame coperto di seta, il Prof. Marianini avvolge ad un tubo di vetro lungo nove centimetri, del diametro interno di quattordici millimetri e della grossezza di un millimetro una elica di filo di rame argentato, coperto di seta. Il metallo, sul quale si vuole sperimentare l’azione magnetizzante d’una corrente che scorre nelle spire, viene introdotto nel tubo e adagiato in modo che il suo asse coincida con quello del tubo. Il tutto viene appoggiato al solito modo sul vetro di una scatola contenente un ago calamitato oppure su una delle piccole mensole di figura 3. Molte altre esperienze sono state condotte sostituendo al tubicino di vetro un tubo di altro metallo diverso dal ferro (ottone, piombo, stagno,argento).

Lo strumento è stato impiegato anche per elettro-terapia [8]. In parecchie occasioni, furono “elettrizzati” ammalati con patologie varie ed anche in tali circostanze è sembrato utile corredare l’elettromotore con il galvanometro o il re-elettrometro. Fin dai tempi del soggiorno a Venezia ma anche successivamente a Modena, sulla base di indicazione medica, parecchie persone che accusavano perlopiù gravi problemi di movimento furono condotte nel Gabinetto Fisico dell’Università per essere sottoposte dal Prof. Marianini a sedute di elettrizzazione con risultati spesso favorevoli. Il Prof. Marianini stesso, con estrema cura e precisione, da conto dei casi che si risolsero completamente, di quelli in cui la cura ebbe solo parziali successi e dei fallimenti oltre che del procedimento e del numero di scosse somministrato (vedi la scheda del Galvanometro Moltiplicatore a quattro fili incrocicchiati n. 447 del catalogo 2018).

Il Prof. Stefano Giovanni Marianini

Nasce a Zeme, vicino a Mortara, (Pavia) nel 1790. Allievo di Volta, è considerato uno dei maggiori studiosi italiani di elettricità e magnetismo della prima metà dell’800. Si laurea in Giurisprudenza nel 1807 presso l’Università di Pavia poi, maggiormente interessato alle Scienze, si avvia prima agli studi di Medicina, protratti per un breve periodo, e successivamente alla Fisica e alla Matematica [9]. Frequenta le lezioni e le dimostrazioni sperimentali di Pietro Configliachi e di Alessandro Volta presso l’Ateneo di Pavia dove, nel 1817, è nominato da Volta professore aggiunto stipendiato alle cattedre di Matematica Elementare e Fisica Generale e Sperimentale. L’anno successivo vince il concorso per la cattedra di Fisica e Matematica Applicata sempre a Pavia. Nel 1821 diventa professore per lo stesso insegnamento presso R. Liceo convitto di S. Caterina a Venezia [10], dove rimane fino al 1835 quando è chiamato a ricoprire la cattedra di Fisica Particolare e Sperimentale nella R. Università di Modena. Insegna la fisica sperimentale non solo ai futuri fisici-matematici, agli studenti di medicina ma anche agli studenti dell’istituto dei Cadetti Matematici Pionieri ora Accademia Militare di Modena [11] e a LL.AA.RR. gli arciduchi figli del regnante duca di Modena Francesco IV d’Austria-Este. È membro di numerose Accademie e Società Scientifiche, fra cui, ad esempio: uno dei XL della Società Italiana di Scienze di cui è presidente dal 1844 al 1866, socio dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena che conserva i suoi appunti di lezione, socio corrispondente della Accademia R. delle Scienze dell’Istituto di Francia, membro nazionale delle RR. Accademie di Torino e di Padova. Nel 1849 il duca Francesco V lo nomina Presidente della speciale Commissione sui pesi e le misure, costituita, con l’incarico di introdurre il sistema metrico decimale nel ducato estense. L’incarico è tenuto dal Prof. Marianini per nove anni e risulta talmente oneroso da costringerlo a tralasciare quasi completamente gli studi di Fisica Sperimentale. Nel 1859, con la caduta del governo austriaco, è eletto consigliere comunale a Modena. Il Prof. Marianini muore a Modena il 9 giugno 1866.

La sua attività scientifica è ampiamente documentata nel “Trattato del Magnetismo e della Elettricità” dell’abate Francesco Zantedeschi del 1846 che riporta anche un

disegno del galvanometro a filo incrocicchiato su litografia [12] e nella collezione in tre volumi delle Memorie di Fisica Sperimentale dello stesso Marianini, ristampate postume su proposta del Rettore della R. Università di Modena, prof. Luigi Vaccà, scritta a nome del Consiglio Accademico il 21 maggio 1870 al Consiglio Provinciale di Modena [1]. Per organizzare il lavoro fu istituita una commissione formata dai Consiglieri Provinciali: prof. Cesare Razzaboni, prof. Leonardo Salimbeni, prof. Guglielmo Raisini, e questa chiamava a partecipare il figlio prof. Pietro Domenico Marianini.

Per lui sono stati scritti due elogi postumi, uno del Dott. A. Pazienti, letto presso il R. Istituto veneto il giorno 23 febbraio 1867 [10] ed uno del Prof. C. Razzaboni, letto presso la R. Università di Modena il giorno 16 novembre 1869 in occasione dell’apertura dell’a.a. 1869-1870 [1]. Quest’ultimo elenca anche tutte le onorificenze e le Società o Accademie di cui, Stefano Marianini, era socio e corrispondente; entrambi costituiscono un utile riferimento per le decine di pubblicazioni e memorie scritte da Marianini sulle proprie svariate ricerche e sui risultati ottenuti.

Gli studi sugli elettromotori costituiscono una parte cospicua del lavoro di ricerca del Prof. Marianini. Come allievo di Volta, fu un sostenitore della teoria del contatto tra conduttori eterogenei per spiegare il funzionamento della pila [13]. Citando quanto riportato nel primo volume delle sue memorie [1], furono fautori della teoria chimica Fabbroni, Del Negro, Nobili, Fusinieri, Matteucci, Parrot, Wollaston, Faraday, Becquerel, De la Rive; difensori costanti della teoria voltiana, Configliacchi, Marianini, Baccelli, Zamboni, Grimelli, Pianciani, Biot, Davy, Berzelius, Pfaf, Ohm, Fechner, Poggendorf; “campioni nella lotta” De la Rive e Marianini. Questi mise a confronto le due teorie in sei memorie, raccolte nella parte II “Teoria degli elettromotori”, del primo volume delle sue memorie [1].

Fece studi variando la qualità ed il numero degli elementi di una pila e analizzando la relazione tra l’intensità delle correnti voltaiche e caratteristiche quali il numero e la superficie degli elementi, la conducibilità del liquido e la tensione degli “apparati elettromotori” [9]. Nel 1825, studiando la dipendenza della intensità di corrente dal numero di coppie voltaiche nella pila e la conduzione elettrica, arrivò in modo sperimentale a risultati con significative analogie quantitative alla legge di Ohm prima che da questi fosse resa nota. Fece esperimenti sulla diramazione di una corrente in tratti di un circuito, con risultati apprezzati a livello internazionale. Si dedicò anche allo studio delle pile ricaricabili chiamate “pile secondarie” inventate da J.W.Ritter (parte I “Studio degli elettromotori”, del primo volume delle sue memorie [1]). Studiò la conducibilità nei liquidi al variare del liquido e della temperatura, arrivando a dimostrare che essa poteva essere variata con sali, acidi, alcali e composti organici vari disciolti. A più riprese, utilizzò le conoscenze ottenute per applicazioni pratiche di elettro-metallurgia ed elettro- grafia, per esempio, ricoprendo con rame oggetti

di altro metallo, riproducendo l’impronta di una lamina metallica su carta, su tessuti vegetali o membra di animali. Propose, infine, modifiche per rendere più agevoli e di più certo risultato i procedimenti della metallocromia dovuta a Nobili, con lo scopo di ottenere colorazioni diverse su metallo a causa della formazione elettrolitica di strati superficiali sottili. Questo lavoro è raccolto nella parte VII “Elettro-plastica, Elettro-grafia ed Elettro-metallocromia”, del terzo volume delle sue memorie [14].

Marianini riprese anche gli esperimenti degli effetti dell’elettricità sulla rana di Galvani e Volta, concentrandosi sui fenomeni relativi alla contrazione a seguito di corrente applicata ai muscoli o ai nervi. Applicò l’elettrofisiologia anche nella cura di ammalati prevalentemente paralitici, tenendo accuratamente il conto dei casi che si risolsero completamente, di quelli in cui la cura ebbe solo parziali successi e dei fallimenti oltre che del procedimento e del numero di scosse somministrato [8].

Il Prof. Marianini ideò due strumenti per la misura di correnti continue chelui chiamò: galvanometro moltiplicatore a filo incrocicchiato, presentato nel 1826 nell’Ateneo di Venezia [5,6] e re-elettrometro presentato nel 1838 ma realizzato nel 1833 [7]. Il re-elettrometro è un galvanometro costituito da una barretta di ferro sospesa sopra un ago calamitato con avvolto a spirale un filo conduttore percorso da corrente. La magnetizzazione indotta nella barretta di ferro causa una deviazione dell’ago che viene misurata. Il re-elettrometro fu utilizzato per la misura di correnti “istantanee” ossia molto brevi come le scariche di una bottiglia di Leyda o correnti prodotte dall’induzione elettrica scoperta da Faraday nel 1831 (parte IV “Correnti indotte e derivate”, del secondo volume delle sue memorie [15]). Marianini, forse per primo, trovò che tali scariche potevano indurre corrente in un circuito, che poteva indurre corrente in un secondo circuito, ecc. Egli descrisse in parecchie memorie i suoi studi sugli effetti magnetici delle correnti istantanee (parte V “Sopra l’azione magnetizzante delle correnti elettriche istantanee”, del secondo volume delle sue memorie [2]). Molto studio fu anche dedicato alla magnetizzazione del ferro (parte VI “Magnetismo”, del secondo volume delle sue memorie [4]).

Bibliografia

[1] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, 1, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[2] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte V, Sopra l’azione magnetizzante delle correnti elettriche istantanee. Memoria VIII. Dell’ influenza del ferro attorno a cui circola una scarica elettrica, nella magnetizzazione di altro ferro, attorno al quale circola pure la scarica medesima. Parte I. Esperienze istituite variando le circostanze della scarica, delle eliche, e dei ferri impiegati a rinforzare l’azione magnetizzante della boccia di Leida, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, 309. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[3] E. Corradini, From the Physics Cabinet to the Physics Museum of the University of Modena and Reggio Emilia, Atti del XXXVI Convegno annuale SISFA – Napoli 2016

[4] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte VI, Magnetismo: Memoria, sull’indebolimento che avviene nel magnetismo di un ferro quando si fa scorrere su d’ una calamita debole in modo da magnetizzarlo, se non lo fosse, nel medesimo senso in cui già si trova magnetizzato. Parte I: Esperienze nelle quali si osserva indebolirsi il magnetismo d’un ferro facendolo scorrere sul polo d’ una calamita debole, benché in modo da magnetizzarlo nel medesimo senso in cui già si trova magnetizzato. Inserita nel T. XXIII parte fisica delle Memorie della Società Italiana dei XL, presentata alla Società il 14 gen 1843. Memorie di fisica sperimentale del professore Stefano Marianini. Modena, Tipografla Camerale, 1843, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, (1874), Nicola Zanichelli, Bologna, 376. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[5] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte III, Galvanometro e Reelettrometro: Descrizione di un nuovo galvanometro moltiplicatore – Letta nell’Ateneo di Venezia nell’agosto 1826 – Inserita nel T.I. delle Esercitazioni scientifiche e letterarie dell’Ateneo Veneto – Bibliotheque universelle de Geneve, 1827, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, (1874), Nicola Zanichelli, Bologna, 3. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[6] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte III, Galvanometro e Reelettrometro:

Memoria sopra alcuni miglioramenti al galvanometro a filo incrocicchiato, e sopra i suoi usi – Memorie di fisica sperimentale del professore Stefano Marianini scritte dopo il 1836, Anno I, 1837. Modena, Tipografla Camerale, 1838, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, (1874), Nicola Zanichelli, Bologna, 7. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[7] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte III, Galvanometro e Reelettrometro: Memoria sopra uno stromento misuratore delle correnti elettriche istantanee e non istantanee, e sopra alcune analogie fra le dette correnti – Memorie di fisica sperimentale del professore Stefano Marianini scritte dopo il 1830, Anno I, 1837. Modena, Tipografla Camerale, 1838, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, 19. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[8] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte VIII, Elettro-Fisiologia ed Elettro-Terapia, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 3, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, 41. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[9] Enciclopedia Treccani, Stefano Marianini, Dizionario Biografico degli Italiani, 70, 2008

[10] A.Pazienti, Intorno agli studi del Professor Cav. Stefano Marianini commentario letto al Regio istituto veneto nell’adunanza 23 febbraio 1867 dal dott. Antonio Pazienti, estr. da Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, XII, serie 3, 1867, Tip. Antonelli. http://books.google.it. Provenienza dell’originale: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, digitalizzato: 30 ott 2013

[1 1]Cenni storici sull’istituto dei Cadetti Matematici Pionieri di Modena, 1864, Nicola Zanichelli e Soci, Modena. http://books.google.it. Provenienza dell’originale: Biblioteca di storia moderna e contemporanea, digitalizzato:1 giu 2016

[12] F. Zantedeschi, Trattato del Magnetismo e dell’elettricità, 2,1846, Biblioteca scelta di opere italiane, Tipografia di Gio. Silvestri, Milano, http://books.google.it. Provenienza dell’originale: Università di Berna, digitalizzato:12 nov 2020

[13] S. Marianini, Sopra la teoria della pila, Memoria 1a letta all’Ateneo Veneto il 22 maggio 1828. Memorie della Società Italiana dei XL, residente in Modena. Tomo XX, parte fisica. https://media.accademiaxl.it/memorie/S1-VXX-P2-1829-1833/Marianini347-359.pdf

[14] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte VII, Elettro-Plastica,Elettro-Grafia e Elettro-Metallocromia, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 3, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, 1. University of Chicago Digital Preservation

Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

[15] S. Marianini, Memorie di Fisica Sperimentale, Parte IV, Correnti indotte e derivate, in: Memorie di Fisica Sperimentale, 2, 1874, Nicola Zanichelli, Bologna, 39. University of Chicago Digital Preservation Collection, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/10740503

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche