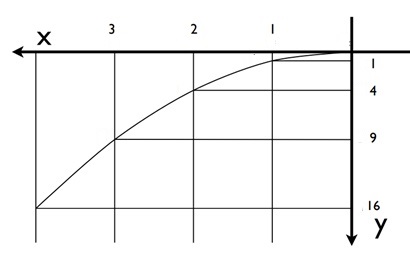

Questo antico strumento, prevalentemente di legno, permette di mostrare la traiettoria seguita da un corpo che possiede una iniziale velocità orizzontale ed è soggetto ad una accelerazione verticale data dalla accelerazione di gravità. Il moto è bidimensionale. Il corpo è rappresentato da una pallina che viene lasciata cadere, mediante un meccanismo di ottone, dalla sommità di una grondaia a forma di quarto di circonferenza verticale. La pallina compie, rotolando, tutto il percorso di legno, alla fine se ne distacca con velocità orizzontale e cade compiendo una traiettoria semiparabolica. La curva seguita dalla pallina è tracciata, unitamente ad una scala di facile lettura, su un pannello di legno facente parte del dispositivo. Sono presenti, sullo stesso pannello, tre fori in corrispondenza dei numeri 1,4,9 che forse portavano dei campanelli o degli anelli attraverso cui passava la pallina a dimostrazione che la traiettoria fosse veramente coincidente con il disegno. Purtroppo, la pallina originale, forse di marmo o di metallo, è andata perduta e lo strumento è stato malamente dipinto con vernice marrone che ha coperto il colore chiaro originale ancora visibile in alcune aree. Di questo strumento esiste una indicazione su tutti gli antichi registri inventariali dell’Università di Modena, a partire da quello del 1788. È molto probabilmente questo oggetto che è elencato al n.30 della Classe VI “Macchine riguardanti la Statica, Idrostatica, Meccanica e Idraulica” nell’inventario dei beni del Patrimonio dell’Università degli Studi esistenti “nel Teatro Fisico e camere annesse” e dato in consegna il 16 ottobre 1788 al Prof. Giovan Battista Venturi. Il materiale venne restituito dallo stesso Prof. Venturi, con atto formale registrato nelle ultime pagine dell’inventario, nel dicembre 1799 “alla presenza del Sig. Fortunato figlio del Sig. Ascanio Bonvicini (?) e di fra Agostino Macchinista”. Lo strumento è descritto come “Macchina di legno colorito giallo per mostrare la curva dei gravi cadenti”. Questo registro inventariale è depositato presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (BMRe): Mss. Regg. A 78_4_9, Mss. Regg. A 78_4_10, Mss. Regg. A 78_4_11, Mss. Regg. A 78_4_12.

In un successivo inventario risalente al 1813 o ad anni di poco successivi (non sono state ancora ritrovate informazioni certe sull’anno di stesura), al n.27 della Classe III “Macchine relative alla Scienza del Moto, alla Statica ed alla Meccanica” si legge “Macchina per mostrare la curva dei gravi cadenti di moto composto secondo il metodo di Nollet e Gravesande”, mentre, nel registro inventariale dei beni mobili esistenti al 31 dicembre 1870 del Gabinetto di Fisica della R. Università di Modena al n. 484 è elencata una “Macchina di Nollet per la curva dei gravi cadenti” con valore attribuito di £ 8.

Un dispositivo per lo studio del moto parabolico simile a quello di questa scheda è fatto risalire da John Theophile Desaguliers (1683,1744) [1], scienziato, religioso, divulgatore inglese, al filosofo, fisico, matematico olandese Willem Jacob ‘s Gravesande (1688,1742) [2]. Lo strumento è stato, successivamente, perfezionato dall’abate Jean Antoine Nollet (1700,1770) e inserito nei testi che trattano delle sue lezioni ed esperienze di fisica [3, 4].

Le descrizioni riportate sui registri inventariali portano a pensare che lo strumento sia stato costruito seguendo le tavole e le indicazioni scritte da Nollet.

Breve storia

Nei testi di Fisica Generale lo studio del moto bidimensionale che una pallina compie quando è soggetta solo ad una iniziale velocità orizzontale costante ed alla accelerazione di gravità verticale, considerata costante, fa parte del più ampio studio del moto dei proiettili, effettuato in genere trascurando la resistenza dell’aria. Nel secolo XVII il calcolo della traiettoria dei proiettili è di grande importanza, così che lo stesso Galileo Galilei (1564,1642) si dedica a questo problema e pubblica nel 1638 i risultati del suo studio in un’opera immaginata come un dialogo fra tre personaggi che si svolge nel corso di una settimana [5]. Prima di Galileo, Niccolò Fontana detto Niccolò Tartaglia (1499,1557), lo scopritore della formula per risolvere le equazioni di terzo grado, aveva già studiato a fondo il problema del tiro delle artiglierie, ma è Galileo che, partendo da alcuni principi e con metodo sperimentale, arriva a dimostrare che il moto di un proiettile risulta dalla composizione di un moto orizzontale rettilineo uniforme (a velocità costante) e da un moto verticale uniformemente accelerato (con accelerazione di gravità costante). La composizione dei due moti porta ad una traiettoria parabolica. Nei testi di Fisica Generale, si dimostra facilmente che si tratta di una parabola con il vertice nell’origine degli assi di un sistema di riferimento bidimensionale.

Per dare una dimostrazione della legge galileiana del moto parabolico dei proiettili, il matematico e fisico olandese Willem Jacob ’s Gravesande, grande sostenitore delle idee di Newton e Galilei, propone intorno al 1730 uno strumento, che diventa rapidamente molto popolare nei Gabinetti di Fisica del Settecento.

Poco dopo il 1740, l’abate Jean Antoine Nollet pubblica una descrizione dello strumento soffermandosi su un grafico simile a quello riportato anche sullo strumento della collezione di UNIMORE in questa scheda (Fig.1). Il grafico è sostanzialmente ripreso dall’opera di Galileo Galilei e serve per verificare che, in unità di misura arbitrarie, per uno spostamento orizzontale di 1 la pallina cade di 1, per uno spostamento di 2 la pallina cade di 4, per uno spostamento di 3 la pallina cade di 9 ecc., coerentemente con una parabola.

Willem Jacob ‘s Gravesande [6]

Willem Jacob ‘s Gravesande (1688,1742) è stato un filosofo, fisico, matematico, docente universitario olandese. Compie studi giuridici presso l’Università di Leida, senza trascurare altri campi di indagine, come la fisica e la matematica. Progetta strumenti come l’anello di Gravesande per illustrare la dilatazione termica dei solidi e fabbrica un eliostato per inseguire il movimento del sole che menziona in un’opera del 1742. Si occupa di questioni astronomiche, filosofiche e di architettura civile e militare. Giovanissimo pubblica un saggio sulla prospettiva. Nel 1715 è nominato membro della Royal Society e nel 1719 diventa professore di matematica e astronomia presso l’Università di Leida. È stato un difensore delle idee di Galileo Galilei e Isaac Newton. Nel 1724 lascia la cattedra di insegnante e respinge l’invito di Pietro il Grande a diventare membro della Royal Academy, fondata a San Pietroburgo poco tempo prima.

L’abate Jean Antoine Nollet [7,8]

Jean Antoine Nollet (1700, 1770) è stato un religioso e fisico francese. È considerato uno dei fisici sperimentali e progettista di strumenti didattici più abili del Settecento. Dopo gli studi teologici, entra nel laboratorio di René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683,1757) di cui diventa assistente, avendo così l’opportunità di conoscere alcuni dei principali divulgatori della fisica newtoniana quali John Theophilus Desaguliers (1683,1744) e Willem Jacob ‘s Gravesande (1688,1742).

Nel 1734 è fatto membro della Royal Society di Londra, nel 1735 inaugura a Parigi un corso libero di fisica sperimentale, e nel 1736 il cardinale Fleury crea per lui una cattedra. Nel 1739 entra all’Académie des sciences, insegna poi a Torino e a Bordeaux, al Collège de Navarre, nel 1740 diventa membro dell’Académie Royale des Sciences di Parigi e nel 1757 è nominato “maître de physique et d’histoire naturelle des Enfants de France”, cioè dei principi reali.

La sua opera di diffusione della fisica sperimentale è stata notevole tramite trattati e testi quali le Leçons de physique, pubblicate in sei volumi fra il 1743 e il 1748 e spesso ristampate, e L’art des expériences, pubblicato nel 1770, in cui sono dettagliatamente descritti esperimenti e strumenti utilizzati anche a scopi didattici.

Si occupa anche di elettricità: svolge una serie di ricerche sul potere elettrico delle punte, sul comportamento del fluido elettrico nei tubi, ipotizza che i fulmini siano dovuti a cariche elettriche, inventa i primi elettroscopi, fa conoscere in Francia la bottiglia di Leida.

Bibliografia

[1] J. T. Desaguliers, A Course of Experimental Philosophy, London, 1734, Lect V, pl. 24, figs. 2-5.

[2] W. J. Gravesande, Physices Elementa, Leiden, 1742, 1, tab. XIX, fig. 3.

[3] J.A. Nollet, Lezioni di Fisica Sperimentale Del Signor Abate Nollet, Dell’Accademia Delle Scienze Di Parigi, Della Societa’ Reale Di Londra, Dell’Istituto Di Bologna E Maestro Di Fisica Di S.A.R. Il Delfino, Tradotte Dal Francese, 2, Pasquali Venezia, 1751, 22,https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10131709?page=,1. Provenienza dell’originale: München, Bayerische Staatsbibliothek, digitalizzato: 12 ago 2008

[4] J.A. Nollet, L’Art des experiences, 2, Paris, 1770, 157 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96307631/f9.item#

[5] G. Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica e i movimenti locali, quarta giornata, Ludovico Elzeviro, Leida (Paesi Bassi), 1638

[6] Willem Jacob ‘s Gravesande, https://it.wikipedia.org/wiki/Willem_’s_Gravesande

[7] Nollet, Jean -Antoine, https://www.treccani.it/enciclopedia/jean-antoine-nollet_(Enciclopedia-Italiana)/

[8] Jean Antoine Nollet, https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Antoine_Nollet

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche