Si tratta di uno strumento di precisione per lo studio degli effetti del calore sui solidi, più precisamente per la misura della variazione di lunghezza di barrette metalliche per effetto del riscaldamento. Questo bellissimo esemplare porta incisa la scritta “ Modena 1776” che, pertanto, lo identifica come costruito a Modena quando la direzione del Gabinetto Fisico era affidata a fra’ Mariano Morini, da Parma, dei Minimi di S. Francesco da Paola [1]. Fra’ Morini è considerato l’iniziatore del Teatro e del Gabinetto fisico a Modena, introducendo così tra i primi il metodo sperimentale nelle ricerche fisiche. A quel tempo affiancavano Padre Morini in qualità di “macchinisti” due Cappuccini fra’ Antonio Sgarbi e fra’ Agostino Arleri, piemontese, che lavorò presso il Teatro Fisico dal 1775 al 1820, con un intervallo dal 1810 al 1815 durante il governo napoleonico. Le cronache e i documenti del tempo citano frate Arleri come un valentissimo costruttore di strumenti eleganti e di grande valore estetico, oltre che di indubbia precisione scientifica.

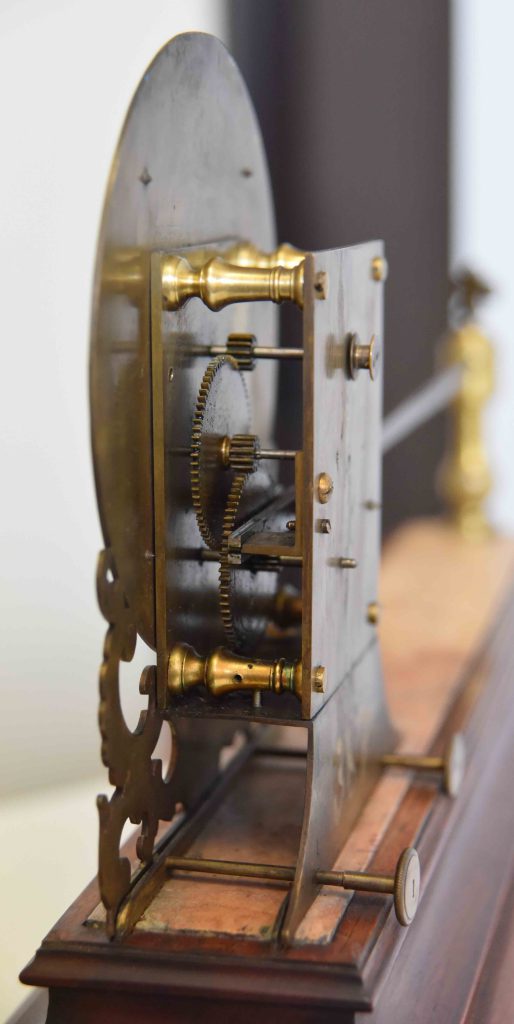

Dettagli dello strumento sono illustrati nelle Figure 2 e 3. Lo strumento è montato su un basamento di legno di noce con un inserto di marmo nella parte superiore; è munito di un cassetto (Fig.3) in cui ancora si conservano una barretta di ferro ed una di legno per permettere il confronto fra i diversi valori di dilatazione di differenti materiali.

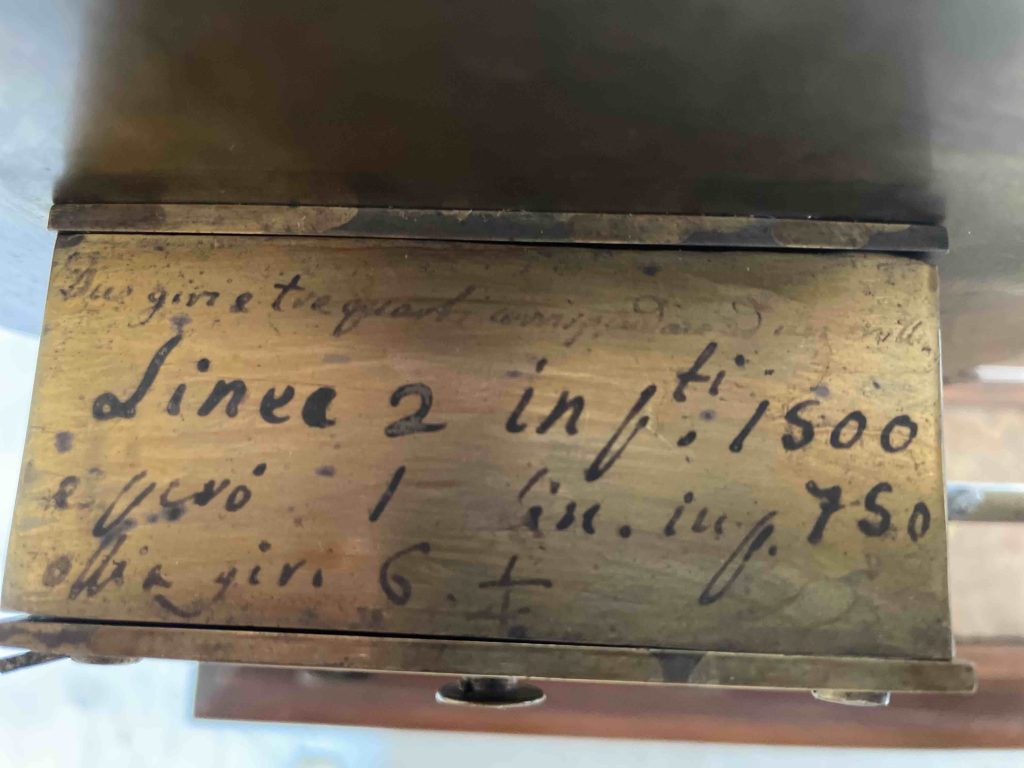

In origine, dalla descrizione che si trova nell’ antico registro inventariale redatto nel 1813 o negli anni di poco successivi, si conosce che le barrette disponibili erano una di ferro, una di ottone, una di stagno ed una di vetro (Fig.4). Attualmente monta una barretta di ottone lunga circa 33 cm con un estremo fissato ad una colonnina altrettanto di ottone tramite una vite con testa a forma di giglio fiorentino. Il riscaldamento avviene dando fuoco ad uno stoppino posizionato sotto l’altra estremità della barretta, la quale, non essendo rigidamente vincolata, può trasmettere l’allungamento ad un meccanismo di comparazione e di amplificazione. Un sottile ed artistico ago metallico indica il valore della dilatazione su un magnifico quadrante di ottone, ornato da incisioni di volute e tralci. Tutto il quadrante è sorretto da un traforo di rami e tralci di ottone che riporta la dicitura “MODENA 1776”. La scala è suddivisa in 12 intervalli, ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in 10 parti, e reca incisi in senso orario i valori: 10, 20, …,120. Sul dietro dello strumento è tracciato il numero 387 scritto con un pennello, numero identificativo dello strumento nel registro inventariale del 1870 con la dizione “Pirometro a sistema di ruote” e valore economico attribuito di 20 lire. Inoltre, nella parte superiore del coperchio in ottone che racchiude il sistema di misura, si legge una comparazione scritta con inchiostro nero, purtroppo solo parzialmente ancora visibile, tra il numero di giri dell’ago ed i millimetri, oltre ad una annotazione in corsivo non completamente comprensibile (Fig.5).

Il prof. Giuseppe Bianchi [1] nel 1846, basandosi su documenti e registri originali conservati nell’archivio della R. Università di Modena e in quello del Gabinetto Fisico, afferma che il “primo Professore della sola Fisica sperimentale fu tra noi nel 1772 il P. Troili, a cui succedeva col principio del 1774 il Morini”. Del macchinista Agostino Arleri scrive “ quanto modesto altrettanto valente Macchinista, il Cappuccino Frate Agostino Arleri piemontese”.

Il dilatometro (pirometro)

Il dilatometro (pirometro) è uno strumento per lo studio della variazione dimensionale dei materiali per effetto della temperatura. Venne descritto per la prima volta nel 1731 da Petrus van Musschenbroek (1692-1761), professore di astronomia a Leida, che gli diede anche il nome di “Pirometro”. La conoscenza delle proprietà termiche dei metalli era di particolare interesse pratico per gli orologiai.

Fra Agostino Arleri

Fra Agostino Arleri era un cappuccino, piemontese di Vinchio (Asti) (1741-1821). Dal 1775 al 1820 lavora come macchinista presso il Gabinetto di Fisica dell’Ateneo modenese, collaborando con i professori fra Mariano Morini, don Giovanni Battista Venturi e don Giovanbattista Tomaselli. Dopo la morte del suo predecessore fra Modesto Olivieri il 30 dicembre 1774 nel convento di Modena, l’Ateneo “comunica la notizia al serenissimo duca, però esprimendo la sua speranza di trovare un altro abile Cappuccino da sostituire a fra Modesto. Infatti, dopo 15 giorni il Guardiano dei Cappuccini di Modena presenta un altro macchinista nella persona di Frate Agostino Arleri da Vinchio il quale lavorò fino al 1820 circa, sotto il Morini e il Vandelli, con un intervallo dal 1810 al 1815 per la soppressione napoleonica” (tratto da un appunto anonimo ritrovato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche fra vecchie carte ed antichi inventari a Settembre 2023). I lavori di fra Arleri sono molto apprezzati per la finezza e l’eleganza dell’esecuzione. Alcuni di essi sono custoditi al Museo Civico di Modena, fra i quali un “apparecchio per il paradosso idrostatico”, una “doppia pompa idraulica aspirante e premente”, un “ariete idraulico perfezionato” ed altri.

Fra Mariano Morini (o Moreni)

Fra Mariano Morini (o Moreni), parmense (1732-1801), dell’ordine dei Minimi, fin dal 1760, si dedica a Modena all’insegnamento di vari rami della Filosofia Naturale, comprendente anche lo studio sperimentale dei fenomeni naturali. Fa esperienze sulla luce, progetta strumenti per lo studio dei terremoti, per la misura della pioggia, orologi. Ha così inizio, come avviene in altre città europee, la formazione di un Museo Fisico composto [1] “se non di poche e grossolane macchine in legno, e disposto era insiem colla scuola in una bassa stanza dell’attiguo Collegio de’nobili ” (ora Collegio S. Carlo), uno dei primi in Italia. Nel 1772 il duca Francesco III d’Este decide di riformare ed ampliare lo Studio modenese per meglio attendere alla formazione specialistica dei futuri dirigenti dello stato. Fino a quella data, l’insegnamento della Fisica è compreso in una sola cattedra di istruzione filosofica, senza distinzione tra Fisica generale o sperimentale o particolare ma, con la riforma, una cattedra di Fisica Sperimentale viene separata dal resto ed affidata a Padre Domenico Troili della Compagnia di Gesù, mentre Padre Morini continua ad insegnare la Fisica generale. Con la riforma dello Studio modenese, il Teatro ed il Gabinetto fisico traslocano: la collezione di strumenti è trasferita nel nuovo Palazzo dell’Università “occupando il piano nobile ad occidente, riservata la parte orientale ad uso biblioteca”. Alla fine del 1773, Padre Troisi rinuncia al pubblico incarico così che con l’inizio del 1774 l’insegnamento della Fisica Sperimentale passa a Padre Morini che lo tiene fino al 1786 quando diventa Provinciale del suo ordine religioso. Al suo posto è nominato il famoso abate Giovanni Battista Venturi da Reggio Emilia. Validi collaboratori del Gabinetto fisico sono i macchinisti: fra’ Modesto Olivieri da Ligorzano (Modena) che lavora nell’Ateneo fino al 1774, fra’ Fedele Minari da Scandiano (Reggio Emilia) che è inviato a Pavia e un altro religioso, il Cappuccino frate Agostino Arleri da Vinchio (Asti) che lavora dal 1774 fino al 1820 circa (queste informazioni sono tratte da un appunto anonimo ritrovato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche fra vecchie carte ed antichi inventari a Settembre 2023).

Il macchinista

Macchinista era colui che, in un teatro o un gabinetto di fisica, era il responsabile della collezione di strumenti, effettuava le necessarie riparazioni e spesso ne costruiva di nuovi.

Tavola di ragguaglio fra le principali misure estensi di lunghezza a Modena e quelle del sistema metrico decimale, 1844 [2] :

| Misure estensi | Sistema Metrico Decimale |

| Miglio di 500 Pertiche | 1569,144870 m |

| Pertica di 6 Piedi | 3,138290 m |

| Piede di 12 Once | 0,523048 m |

| Oncia di 12 Punti | 0,043587 m |

| Punto di 12 Atomi | 0,003632 m |

| Atomo | 0,000303 m |

| Braccio mercantile | 0,633153 m |

Bibliografia

[1] Giuseppe Bianchi, Il Museo e Teatro Fisico in: Alla memoria di Francesco IV Articoli tre Accademici di vario argomento scritti da Giuseppe Bianchi, Modena Eredi Soliani, (1846), pag. 37, Estratto dal tributo della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena alla memoria di Francesco IV, https://books.google.it/ Provenienza dell’originale: Osterreichische Nationalbibliotek

[2] Tavole di ragguaglio fra i pesi, le misure e monete degli Stati estensi e quelli del sistema metrico-decimale e dei paesi limitrofi. Modena Fratelli Malavasi e comp., (1844), pag.31,https://books.google.it/ Provenienza dell’originale: Biblioteca Centrale “G. Boaga”, Facoltà Ingegneria, Università La Sapienza.

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche