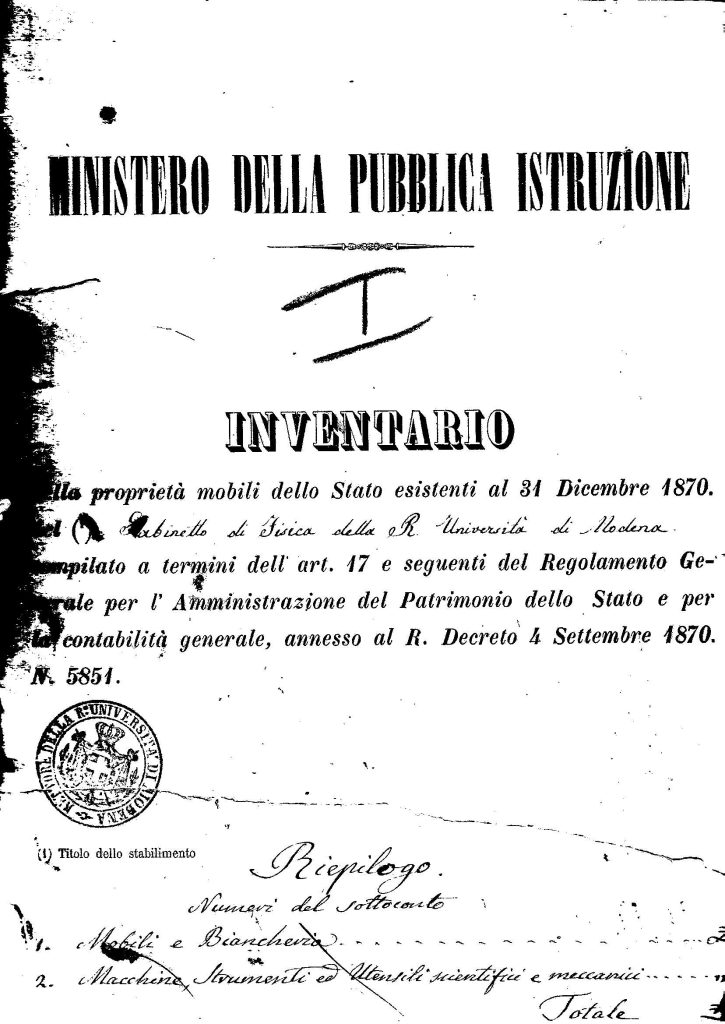

Il telegrafo ad ago singolo di Charles Wheatstone (1802-1875) e William Fothergill Cooke (1806-1879) rappresenta una semplificazione di quello ad aghi multipli brevettato dagli stessi inventori nel maggio del 1837. Il funzionamento di questo apparecchio [1], che serve sia come trasmettitore che ricevitore di messaggi, si basa sulla deviazione di un ago magnetico in presenza di una corrente elettrica in un galvanometro collegato ai poli di una pila. L’ago esterno alla bobina del galvanometro è visibile su un quadrante frontale protetto da una lastra di vetro. Le sue deviazioni a destra e a sinistra, che dipendono dal verso in cui scorre la corrente nel circuito, costituiscono i segnali corrispondenti ad un codice prefissato riportato sul fronte dell’apparecchio. Il verso della corrente è regolato attraverso un commutatore azionato da una manopola esterna al di sotto del quadrante. Gli esemplari in oggetto. costruiti dalla ditta Carlo Jest di Torino (come si legge anche sul pannello frontale), sono alloggiati in eleganti edicole di legno in stile neogotico con tre pinnacoli superiori, un fronte in vetro ed uno sportello posteriore. Essi compaiono con il numero 238 negli inventari del Gabinetto di Fisica come già in uso al 31 dicembre 1870 (Fig.1 e Fig.2), il valore attribuito è di 150 lire per entrambi.

Il restauro ha comportato, oltre ad una accurata pulitura, il rifacimento di una molla e di una chiavetta per uno degli sportelli posteriori.

Breve storia

Cooke e Wheatstone costruirono i loro primi modelli con cinque aghi mobili, le cui posizioni indicavano i caratteri già presenti su uno schermo [2]. Tuttavia, questi apparecchi, se da un lato risultavano comodi nella lettura dei caratteri, dall’altro erano poco economici. Il numero di aghi, infatti, determinava il numero di fili telegrafici necessari, così che, successivamente, gli inventori costruirono modelli con un numero di aghi ridotto e codice leggibile direttamente dal movimento degli stessi. Il modello di maggior successo fu quello ad ago singolo rimasto in funzione per molti anni con cui il telegrafista ricevente, guardando lo spostamento dell’ago e mediante un codice prefissato, decifrava la frase trasmessa. I telegrafi ad aghi rappresentano il primo sistema telegrafico commerciale; essi furono usati a lungo dalle ferrovie inglesi (per questo sono anche chiamati telegrafi inglesi) e, per breve tempo, dalle ferrovie italiane.

In Italia la prima linea telegrafica elettromagnetica fu attivata, in via sperimentale, nel 1847 dal fisico/meteorologo/neurofisiologo Carlo Matteucci tra Pisa e Livorno. Carlo Matteucci, romagnolo di Forlì e professore all’Università di Pisa, è da ritenersi un fondatore della telegrafia italiana. Nel 1848 fu completata la linea Livorno-Firenze, seguita dal collegamento con Siena e Poggibonsi e la Firenze-Prato nel 1850 [3].

Nel Lombardo-Veneto, i lavori per introdurre il sistema telegrafico iniziarono nel 1849 con la linea Innsbruck-Verona (che giungeva da Vienna) e da qui a Milano e Venezia, inizialmente per uso militare e poi resa disponibile all’uso civile dall’1850. Nel dicembre 1851 a tale linea fu unita la linea Verona-Mantova-Modena-Reggio Emilia. Nel 1852 questa linea fu unita alla rete toscana Firenze-Lucca – Pisa-Livorno.

Nel 1851 fu attivata la prima linea del Regno delle Due Sicilie tra Caserta e Capua, estesa l’anno seguente sino a Gaeta. Nel1851 fu anche inaugurata la linea Torino-Genova e nel 1853 la linea Torino-Chambery, la quale nel marzo successivo fu collegata alla rete francese che già era in contatto con le linee inglesi, belghe, tedesche.

Codice di trasmissione dei telegrafi ad ago singolo

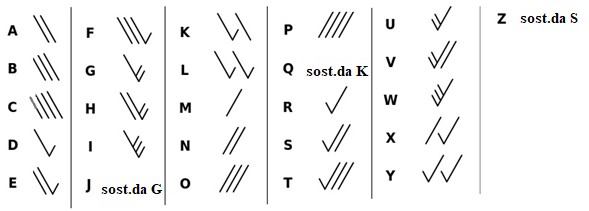

Il fronte degli apparecchi (Fig.3 e Fig.4) reca le lettere, i numeri ed alcune azioni usate nelle trasmissioni unitamente a simboli che indicano i movimenti effettuati dall’ago per rappresentarli. In trasmissione i movimenti dell’ago sono controllati dalla manopola esterna. Nonostante qualche dubbio rimanga in letteratura circa i dettagli del codice di trasmissione usato, di seguito viene riportato in Fig. 5 come esempio, il codice relativo alle lettere per telegrafi ad un solo ago come quelli oggetto della presente scheda [2].

Per codici a più lineette, il primo movimento è nella direzione della lineetta corta; ad esempio, la lettera E è destra-sinistra-sinistra, L è destra-sinistra-destra-sinistra, U è sinistra-sinistra-destra.

Si può notare che nell’esempio riportato non sono codificate le lettere J, Q, Z sostituite da G, K, S rispettivamente. Solo dal 1867 [2] furono aggiunte al codice le lettere Q, Z ma non la J, introdotta successivamente.

Nel caso dei telegrafi presenti in Dipartimento, sul fronte sono visibili le lettere Q, Z e la J posta isolata sotto l’ago. Da questo può essere ragionevole ritenere tali apparecchi costruiti tra il 1867 ed il 31 dicembre 1870, data indicata sul libro di inventario.

La famiglia Jest

È una famiglia di abili costruttori di strumenti scientifici, proveniente dall’attuale Svizzera, ma attiva per tutto il XIX secolo in Piemonte [4]. I suoi componenti sono, inoltre, tra i primi fornitori di materiale per dagherrotipia a Torino, unitamente al collaboratore Antonio Rasetti. Il capostipite della famiglia di costruttori è Enrico Federico, macchinista all’ Università di Torino dal 1814 al 1849, al suo fianco il figlio Carlo, macchinista presso la stessa Università fino al 1900. Per un tempo limitato, un terzo collaboratore è Costante Jest, probabilmente cugino di Carlo. I Jest, padre e figlio, oltre alla collaborazione con l’Università di Torino come macchinisti rivestono anche il ruolo di costruttori in proprio di strumentazione scientifica per scuole, seminari e privati, commercializzata con chiare descrizioni in inserzioni pubblicitarie e in un catalogo di Enrico Federico del 1836. Produssero strumenti per la Fisica, la Meteorologia, la Chimica, la Geodesia e condussero tra i primi esperimenti di galvanoplastica. Loro è anche un brevetto per miglioramenti alle carrozze delle Ferrovie di Stato e, soprattutto, l’introduzione in Piemonte della fotografia. Nel 1839, Enrico Federico è il primo fotografo italiano a scattare una foto con il dagherrotipo autocostruito, che ritrae la Chiesa della Gran Madre di Torino. Oltre alla coppia di telegrafi elettromagnetici di Cooke e Wheatstone dovuti a Carlo Jest, fa parte della collezione degli strumenti storici dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia anche un esemplare originale del motore elettromagnetico del Prof. Giuseppe Domenico Botto, costruito da Enrico Federico Jest.

Bibliografia

[1] Shaffner, Taliaferro Preston, The Telegraph Manual, D. Van Nostrand n.192, Broadway, N.Y., 1867, https://archive.org/stream/telegraphmanualc00shafrich#page/n3/mode/2up. Provenienza dell’originale: University of California Libraries

[2] Cooke and Wheatstone telegraph, https://en.wikipedia.org/wiki/Cooke_and_Wheatstone_telegraph

[3] C. Matteucci, Manuale di telegrafia elettrica, Fratelli Nistri, Pisa, 1851, https://books.google.it/. Provenienza dell’originale: The British Library, digitalizzato il 10 set 2015

[4] I Jest Artigiani e Artisti della Scienza nella Torino dell’Ottocento, video realizzato su richiesta del Prof. Roberto Mantovani da Federico Agnello, a.a. 2016/17. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche