Il termoscopio è uno strumento realizzato per evidenziare una differenza di temperatura; era utilizzato per lo studio della radiazione termica. All’inizio dell’800 era noto da tempo che l’azione di un corpo caldo si risente a distanza e che, allo stesso modo della luce, i “raggi caloriferi” vengono riflessi da superfici speculari come negli specchi ustori (la cui invenzione è attribuita ad Archimede). Tuttavia, ancora erano effettuate esperienze per studiare il modo in cui l’azione di un corpo caldo si trasmette da un punto ad un altro dello spazio. Si discuteva sul “calore raggiante”, sull’”irraggiamento del freddo” e sul concetto di equilibrio [1]. Sorse, pertanto, la necessità di avere a disposizione uno strumento che fosse insensibile ai cambiamenti termici dell’ambiente e lasciasse rilevare soltanto gli effetti di un flusso di calore a cui era esposto. A questo scopo furono ideati, uno in Scozia da parte di John Leslie ed uno in Francia da parte di Benjamin Thompson, conte di Rumford, due strumenti abbastanza simili chiamati termometro differenziale e termoscopio, rispettivamente.

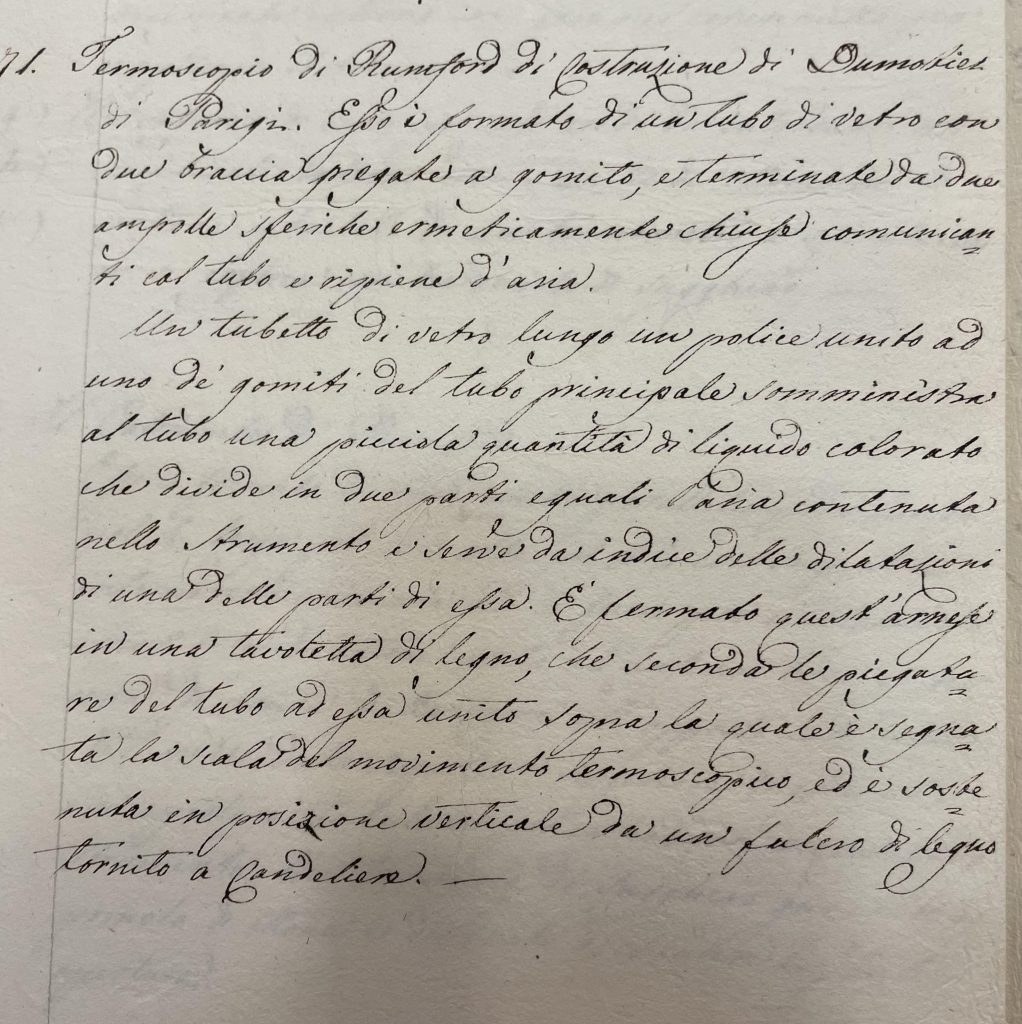

Lo strumento trattato in questa scheda è il termoscopio ideato da Benjamin Thompson, conte di Rumford (1753,1814) agli inizi dell’800 e costruito dai fratelli Louis-Joseph e Pierre-Francois Dumotiez a Parigi, come si legge sullo strumento stesso. L’oggetto è descritto dettagliatamente nel registro inventariale del R. Gabinetto di Fisica (Fig.1) che si ritiene risalente al 1813 o ad un anno di poco successivo (non è ancora stata ritrovata una informazione certa sulla data di stesura).

È formato da un sottile tubo di vetro comprendente una parte orizzontale e due braccia piegate a 90° che terminano in due ampolle sferiche, una con residue tracce di doratura e l’altra annerita, comunicanti con il tubo e ripiene d’aria. Nel tubo, che è sigillato, è inserita una piccola quantità di liquido colorato che serve da indice. Tutto l’apparato in vetro è fissato su una tavoletta di legno, sopra la quale è segnata la scala del “movimento termoscopico”, sostenuta in posizione verticale da un fulcro anch’esso di legno tornito a candeliere. La scala è a zero centrale e si estende fino al valore 7 in unità arbitrarie. Sopra di essa si legge con lettere corsive nere “Thermoscope … Rumford” e sotto di essa “Par Dumotiez rue du Jardinet n°.2 A Paris”.

Riscaldando una ampolla (di norma quella annerita), l’aria in essa contenuta si dilata e spinge la goccia di liquido verso l’ampolla più fredda. Un piccolo tubetto di vetro, unito ad una delle estremità del tubo orizzontale, serve per raccogliere il liquido colorato, permettendo così all’inizio della misura di regolare la quantità di aria contenuta nelle ampolle.

Breve storia

Sebbene fin dalla antichità classica venissero utilizzati i concetti di caldo e freddo, fu solo verso l’inizio del XVII secolo che apparve uno strumento chiamato termoscopio basato sulla dilatazione termica dell’aria. Il termoscopio giustificava ciò che veniva osservato o sperimentato dai sensi, ma non misurava quantità specifiche, poteva solo dire quando qualcosa era più caldo o più freddo di un’altra cosa. Con questo strumento si potevano ottenere solo dati qualitativi, poiché mancava una scala di riferimento che permettesse di quantificare le differenze di temperatura. Gli storici generalmente attribuiscono a Galileo Galilei (1564,1642) la costruzione del primo termoscopio ad aria, attorno al 1592 [2], ma qualche dubbio rimane sulla paternità dell’invenzione. Benedetto Castelli (1578,1643), un allievo, amico e collaboratore di Galileo, scriveva nel 1638 di uno strumento che aveva visto usare, nel 1603, da Galileo per indicare il caldo e il freddo [3]. Lo stesso Galileo menzionava ad un amico di avere inventato il termoscopio fin dal 1606 [4]. Il suo termoscopio era costituito da una ampolla di vetro con un lungo e sottile collo, che veniva riscaldata con le mani o tramite contatto con corpi diversi e immersa parzialmente, in posizione rovesciata, in un recipiente contenente acqua. Togliendo le mani, l’aria contenuta nell’ampolla si raffreddava e lasciava salire l’acqua lungo il collo del termoscopio. Riscaldando l’aria, il livello dell’acqua nel tubicino si abbassava. È uno strumento molto sensibile, ma le sue indicazioni possono essere falsate da eventuali variazioni di pressione atmosferica.

Negli anni successivi questo termoscopio era migliorato e completato da Santorio Santorio (1561,1636), amico e medico di Galileo, da Galileo stesso, forse da Giovanni Francesco Sagredo (1571,1620), amico di Galileo a Venezia e altri con l’inclusione di una scala numerica, trasformandolo così in un termometro ad aria a tutti gli effetti [4,5]. Successivamente, in altre parti d’Europa, l’inventore Cornelis Drebbel (1572,1633) e Robert Fludd (1574,1637) sviluppavano strumenti simili [4,5].

Più maneggevoli del termoscopio ad aria era i termometri a cannello chiuso contenente un liquido termometrico, ad esempio alcool, degli Accademici del Cimento (l’Accademia del Cimento svolse la sua attività a Firenze dal 1657 al 1667). Il termometro, essendo sigillato, non risentiva dagli effetti della pressione atmosferica, inoltre non permetteva l’evaporazione del liquido contenuto. Tuttavia, ogni scienziato aveva le proprie divisioni di scala, basate convenzionalmente su differenti punti fissi (temperature di riferimento). All’inizio del XVIII secolo, scale di temperatura differenti furono sviluppate da Daniel Gabriel Fahrenheit (1686,1736), Anders Celsius (1701,1744) e René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683,1757). Di queste, le prime due sono ancora molto diffuse [4,5]. Attualmente in fisica è usata la scala Kelvin che prende il nome dal fisico e ingegnere irlandese William Thomson, nominato barone con il nome di Lord Kelvin, che per primo la propose nel 1848. Il kelvin (K) è l’unità di misura della temperatura che fa parte del sistema internazionale di unità di misura. La scala kelvin è anche detta scala di temperatura assoluta e la temperatura minima assoluta è lo zero assoluto (0 K) corrispondente a -273.15 °C. La temperatura assoluta è sempre positiva. La scala Celsius si ricava dalla scala Kelvin tenendo conto dello sfasamento: ad esempio l’acqua bolle a 273.15 + 100 = 373.15 K al livello del mare.

Benedetto Castelli [6,7]

Benedetto Castelli, al secolo Antonio Castelli (1578,1643), è stato un monaco benedettino, matematico e fisico italiano. Fu uno dei maggiori scienziati del suo tempo, si dedicò alla matematica, alla idraulica, alla geometria e alla astronomia. Castelli occupò il primo posto tra i collaboratori di Galilei, suo maestro ed amico. Entrambi ebbero sempre grande stima reciproca. A Firenze partecipò assiduamente alle nuove opere che Galilei scrisse sulle sue scoperte astronomiche e fisiche. Dopo essere diventato professore di matematica all’Università di Pisa (1613), continuò i suoi studi, specialmente quelli intorno al moto ed alla misura delle acque correnti. Dopo dodici anni di insegnamento a Pisa, Castelli fu chiamato a Roma dal nuovo Papa Urbano VIII come professore alla Sapienza. Nel 1625 ca. fu scelto per accompagnare monsignor Ottavio Corsini a risolvere “la questione del Reno”, che opponeva le città di Bologna e Ferrara. Sulla questione Castelli sostenne l’introduzione del Reno nel Po e tanto era il suo prestigio che monsignor Corsini accettò il suo pensiero. Successivamente si interessò di altri problemi di idraulica come lo sbocco dei fiumi nella laguna veneta e la bonifica delle paludi pontine.

Per tutta la vita, Castelli cercò di proteggere e difendere Galileo. Quando l’Inquisizione cominciò ad indagare e a cercare prove contro Galilei, tentò di servirsi dello stesso Castelli, che si limitò a leggere una lettera all’arcivescovo di Pisa, senza portare alcuna prova contro il maestro. Dopo la conclusione del processo e la notizia dell’abiura del Galilei, Castelli, amareggiato, pregò Galilei, prima a Siena e poi ritiratosi ad Arcetri, di trovare l’occasione di poterglisi avvicinare. Riuscì nell’intento solo nel 1638, a patto che un frate inquisitore assistesse al colloquio. Nel 1640, servendosi di nuovi telescopi, poté scorgere, staccati da Saturno, i due corpi rotondi che il Galilei aveva osservato uniti al pianeta. Nel 1641 partì da Roma, passò a Pisa e a Firenze a salutare Galilei, poi si recò a Venezia per il capitolo generale dei benedettini.

Morì a Roma nel 1643. Gli è stato dedicato un asteroide: 6857 Castelli.

Anders Celsius [8]

Anders Celsius (1701,1744) è stato un fisico e astronomo svedese. Fu professore di astronomia presso l’Università di Uppsala dal 1730 in poi. Studiò le aurore boreali, fece osservazioni di eclissi, misurazioni geografiche ed osservazioni meteorologiche. Compilò cataloghi di attente misurazioni di stelle.

Nel 1732, iniziò un viaggio di studio, durato quattro anni, presso quasi tutti i più importanti osservatori europei dell’epoca, dove lavorò con molti dei principali astronomi del XVIII secolo. Prese parte alla preparazione e, nel 1736, alla spedizione effettiva in Lapponia, organizzata dall’Accademia francese delle scienze, con lo scopo di misurare la lunghezza di un grado lungo un meridiano vicino al polo, e confrontare il risultato con una spedizione simile in Perù (oggi Ecuador) vicino all’equatore. Nel 1741 Celsius fondò l’osservatorio astronomico di Uppsala.

Per le sue osservazioni meteorologiche costruì il suo famoso termometro Celsius. Nel 1742 presentò una memoria all’Accademia Reale Svedese delle Scienze in cui proponeva una scala di temperatura, basata su una suddivisione centesimale inversa rispetto a quella in uso oggi: il valore 100 °C corrispondeva infatti alla temperatura, a livello del mare, alla quale l’acqua congela (più precisamente la temperatura di equilibrio dell’acqua con il ghiaccio a pressione normale di 1013,25 hPa), mentre il valore 0 °C corrispondeva alla temperatura, sempre a livello del mare, alla quale l’acqua bolle (più precisamente la temperatura di equilibrio dell’acqua bollente con il vapore a pressione normale di 1013,25 hPa). Dopo la sua morte, nel 1744, la scala fu invertita nella forma attuale. La scala proposta da Celsius, anche chiamata scala centigrada, la cui unità di misura prende il nome di grado Celsius in suo onore, è diffusamente usata.

Celsius pubblicò la maggior parte del suo lavoro nelle pubblicazioni della Royal Society of Sciences di Uppsala, che è la più antica società scientifica svedese fondata nel 1710, di cui Celsius fu segretario dal 1725 al 1744, e nelle pubblicazioni dell’Accademia reale svedese delle scienze, fondata nel 1739.

A lui è stato dedicato un cratere sulla Luna, il cratere Celsius, e l’asteroide 4169 Celsius.

Cornelis Drebbel [9]

Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572,1633) è stato un inventore e alchimista olandese. Lavorò come incisore, pittore e cartografo, ma anche come costruttore di strumenti e ingegnere, si interessò di ottica e di chimica. Alla fine del 1604 o all’inizio del 1605 Drebbel si trasferì a Londra, dove, tra le altre cose, lavorò alla fabbricazione delle maschere necessarie per le feste di corte.

A Drebbel si attribuiscono un microscopio composto, un termometro funzionante, una macchina automatica per la molatura delle lenti e varie conoscenze sull’impiego degli esplosivi.

Intorno al 1620 costruì un sottomarino a remi, con una struttura in legno rivestita di pelle. Tra il 1620 e il 1624 Drebbel progettò e testò con successo altri due sottomarini, ciascuno più grande del precedente. L’ultimo modello aveva 6 remi e poteva trasportare 16 passeggeri. Il sottomarino poteva rimanere immerso alcune ore e viaggiare da Westminster a Greenwich e ritorno, navigando sotto la superficie dell’acqua.

Louis-Joseph e Pierre-Francois Dumotiez [10]

I fratelli Louis-Joseph e Pierre-Francois Dumotiez sono stati costruttori di strumenti scientifici di fama internazionale. Essi fondarono nel 1780 un laboratorio per la produzione di bilance, pompe ad aria, barometri, termometri situato in rue Jardinet a Parigi. Allo scoppio della Rivoluzione francese i laboratori di Dumotiez erano già di notevoli dimensioni. Affermavano di produrre strumenti della qualità londinese ma a prezzi più bassi e in modo più rapido. Di conseguenza avevano acquisito clienti a San Pietroburgo, Stoccolma, Copenaghen, Lisbona e altrove.

Nel 1788 l’Académie Royale des Sciences conferì loro il titolo di ingegnere.

Un loro nipote Nicolas-Constant Pixii -Dumotiez (1776,1861) continuò l’azienda dal 1815 in rue Fossés-Saint-Victor.

Daniel Gabriel Fahrenheit [11]

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686,1736) è stato un fisico e inventore tedesco nato a Danzica, nell’attuale Polonia, che trascorse la maggior parte della sua vita in Olanda. Iniziò la carriera da commerciante ad Amsterdam, in seguito il suo interesse per le scienze naturali lo condusse ad intraprendere studi e sperimentazioni in questo campo. Nel 1717, si stabilì a L’Aia lavorando come soffiatore di vetro e costruttore di barometri, altimetri e termometri. Oltre a migliorare notevolmente questi strumenti, Fahrenheit ideò anche un tipo di areometro. A partire dal 1718, insegnò chimica ad Amsterdam.

Visitò l’Inghilterra nel 1724 e nello stesso anno, nonostante avesse prodotto poche pubblicazioni scientifiche, fu eletto membro della Royal Society di Londra, dopo aver proposto il suo sistema per fabbricare termometri. Il nome di Daniel Gabriel Fahrenheit è legato principalmente ad una scala termometrica che fu ampiamente utilizzata soprattutto nei paesi anglosassoni. È meglio conosciuto per aver inventato il termometro a mercurio (1714)

La scala Fahrenheit si basa sul valore di 32°F per il punto di fusione del ghiaccio in acqua a livello del mare e su 212°F per il punto di ebollizione della stessa a livello del mare, quindi l’intervallo tra le due, secondo il sistema Fahrenheit, è suddiviso in 180 gradi. Fahrenheit originariamente prese come zero della sua scala la più bassa temperatura ottenibile in laboratorio ai suoi tempi ovvero quella di una miscela di uguali parti di ghiaccio e cloruro di ammonio e stabilì i valori di 32°F e di 98,6°F rispettivamente per il punto di congelamento dell’acqua e della temperatura corporea umana.

Robert Fludd [12]

Robert Fludd (o Flud o Robertus de Fluctibus) (1574,1637) è stato un medico e filosofo gallese. Dopo avere studiato medicina a Oxford e aver viaggiato lungamente in Europa, esercitò a Londra la professione medica, nella quale pare si valesse molto di mezzi psichici. Membro della setta dei Rosacroce, è da alcuni ritenuto il vero fondatore della massoneria. Applicò i termoscopi soprattutto in relazione alla meteorologia e contese per alcuni il primato di Galileo nell’invenzione del termoscopio.

René-Antoine Ferchault de Réaumur [13]

René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683,1757) è stato uno scienziato e fisico francese. Effettuò ricerche di scienze naturali, fisiche e chimiche. Giovanissimo iniziò lo studio della filosofia, della matematica, della fisica e di legge dietro la tutela di uno zio canonico.

Nel 1703 si trasferì a Parigi dove continuò gli studi di fisica e nel 1708 fu fatto membro dell’Académie des Sciences. Di famiglia benestante, spesso non intascò gli emolumenti economici diversi dallo stipendio personale che gli venivano offerti come riconoscimento del proprio lavoro. Si occupò della produzione metallurgica di ferro e acciaio, della fabbricazione delle porcellane. Notevoli sono i suoi lavori di biologia: studiò varie specie di animali, come insetti, molluschi, crostacei ed anche gli uccelli.

Nel 1734 costruì un termometro ad alcool, con la scala che porta il suo nome, prendendo come punti di riferimento la temperatura del ghiaccio fondente e l’ebollizione dell’alcool e dividendo l’intervallo in 80 parti.

John Leslie [14]

John Leslie (Sir) (1766,1832) è stato un matematico e fisico scozzese noto per le sue ricerche sul calore.

Fin da una età giovanile mostrò attitudine per le scienze matematiche e fisiche, si laureò all’Università di St Andrews e, successivamente, intraprese studi teologici presso l’Università di Edimburgo, senza conseguirne la laurea. Nel 1804 pubblicò il lavoro “Indagine Sperimentale sulla natura e le proprietà del calore”, che gli valse, come riconoscimento, la medaglia Rumford della Royal Society of London. Nel 1805 fu chiamato alla cattedra di matematica a Edimburgo, poi a quella di filosofia naturale che tenne fino alla morte.

I principali contributi di Leslie alla fisica sono stati ottenuti con l’aiuto del termometro differenziale, uno strumento la cui invenzione è stata messa in dubbio fra lui e il conte Rumford. Adattando a questo strumento vari dispositivi geniali, Leslie fu in grado di utilizzarlo in una grande varietà di indagini, legate soprattutto alla fotometria, all’igroscopia e alla temperatura dello spazio.

Giovanni Francesco Sagredo [15]

Giovanni Francesco Sagredo (1571,1620), nato a Venezia, è stato un nobile italiano che, interessato alla fisica, fu sperimentatore e costruttore di strumenti scientifici. Fu grande amico di Galileo Galilei. Sagredo si interessò di ottica, termometria e, in particolare, ebbe grande interesse per i fenomeni legati al magnetismo, tanto che lo stesso Galilei gli fece dono di calamite da lui usate. Sagredo cercò spesso di favorire e proteggere Galileo, anche economicamente e fu ricambiato della stima e dell’amicizia. In segno di affetto e con il permesso del fratello del nobile veneziano, Galileo diede il nome di “Sagredo” ad uno dei personaggi delle sue più importanti opere: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Firenze,1632) e i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e ai moti locali (Leida,1638).

Santorio Santorio [16]

Santorio Santori (anche Santorio o de’ Sanctoriis) (1561,1636) è stato un medico, filosofo e fisiologo italiano considerato il padre della fisiologia sperimentale moderna. Fu pioniere nell’uso del metodo sperimentale in medicina ma studiò anche sperimentalmente la struttura della materia. In medicina, si impegnò in particolare per la quantificazione dei parametri vitali, quali il peso, la temperatura e la frequenza cardiaca. Per effettuare le sue misurazioni Santorio inventò vari strumenti, fra cui il termometro clinico dotato di una scala graduata. Santorio diede una prima descrizione del suo innovativo strumento già nel 1612 che venne poi raffinando nel tempo. Il suo termometro era ad aria e basava il funzionamento sulla dilatazione dell’aria quando riscaldata, una scala graduata quantificava il riscaldamento. Coi suoi studi, Santorio si rese conto che il termometro ad aria poteva essere soggetto alla pressione atmosferica ed iniziò a lavorare ai primi modelli di termometro chiuso. In seguito, il termometro di Santorio venne perfezionato e sostituito dai primi termometri a liquido, più precisi e pratici.

Benjamin Thompson, conte di Rumford [17]

Benjamin Thompson, conte di Rumford (1753-1814) è stato un chimico, fisico statunitense, ufficiale al servizio dell’armata inglese durante la guerra d’indipendenza americana. I suoi contributi in ambito scientifico riguardano la termodinamica, studiò la convezione dei fluidi e la circolazione delle correnti oceaniche. La sua vita fu movimentata: fu una spia, un inventore e uno studioso. Visse in Inghilterra, dove divenne anche membro della Royal Society. Thompson si trasferì successivamente in Europa dove nel 1785 passò al servizio dell’elettore di Baviera, Carlo Teodoro, che lo creò conte e del quale fu ministro della Guerra. Nel 1799, tornò in Inghilterra, per poi, all’inizio dell’Ottocento, stabilirsi definitivamente in Francia, dove sposò la vedova di Lavoisier. Fece donazioni in denaro sia alla Royal Society di Londra che all’American Academy of Arts and Sciences perché attribuissero un premio biennale agli scienziati impegnati in ricerche nel campo della luce o del calore. Le sue ricerche più importanti furono dedicate al calore. Rumford fornì la prima prova che il calore non può essere una sostanza. Nel 1798, notando l’aumento di temperatura delle schegge di ottone prodotte durante l’alesaggio dei cannoni, dedusse che la causa di quel flusso di calore era il lavoro necessario per l’alesaggio. Studiò la trasmissione del calore nei fluidi e la loro espansione. Il suo nome è anche legato a vari strumenti (termoscopio, termometro differenziale) e invenzioni originali: migliorò la costruzione dei camini domestici e delle stufe da cucina. Svolse attività a sostegno dei poveri: fu tra l’altro l’inventore di una zuppa molto energetica, composta da patate, orzo, piselli secchi e aceto di birra che da lui prese il nome di “zuppa di Rumford”.

Bibliografia

[1] M. Zannotti, Elementi di Fisica, Stabilimento Tipografico F. Vitale, Napoli, 1864, 617.

[2] D. Sherry, Thermoscopes, thermometers, and the foundations of measurement, Studies in History and Philosophy of Science. 42 (4), 2011, 509.

[3] The Galileo Project, http://galileo.rice.edu/sci/instruments/thermometer.html

[4] M.Valleriani, Galileo Engineer. Berlino Springer Science and Business Media, 2010. ISBN 9789048186440.

[5] Thermoscope, https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoscope#cite_note-burns-8

[6] Benedetto Castelli, https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Castelli

[7] Castelli Benedetto, Dizionario Biografico degli Italiani, 21, 1978. https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-castelli_(Dizionario-Biografico)/

[8] Anders Celsius 1701-1744, https://www.astro.uu.se/history/Celsius_eng.html

[9] Cornelis Drebbel, https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Drebbel

[10] Dumotiez, https://de.wikipedia.org/wiki/Dumotiez

[11] Daniel Gabriel Fahrenheit, https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit

[12] Fludd Robert, https://www.treccani.it/enciclopedia/robert-fludd_(Enciclopedia-Italiana)/

[13] Réaumur, René-Antoine Ferchault de, https://www.treccani.it/enciclopedia/rene-antoine-ferchault-de-reaumur/

[14] John Leslie, https://it.wikipedia.org/wiki/John_Leslie_(fisico)

[15] Giovanni Francesco Sagredo, https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Francesco_Sagredo

[16] Santorio Santorio, https://it.wikipedia.org/wiki/Santorio_Santorio

[17] Benjamin Thompson, conte di Rumford, https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Thompson

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche