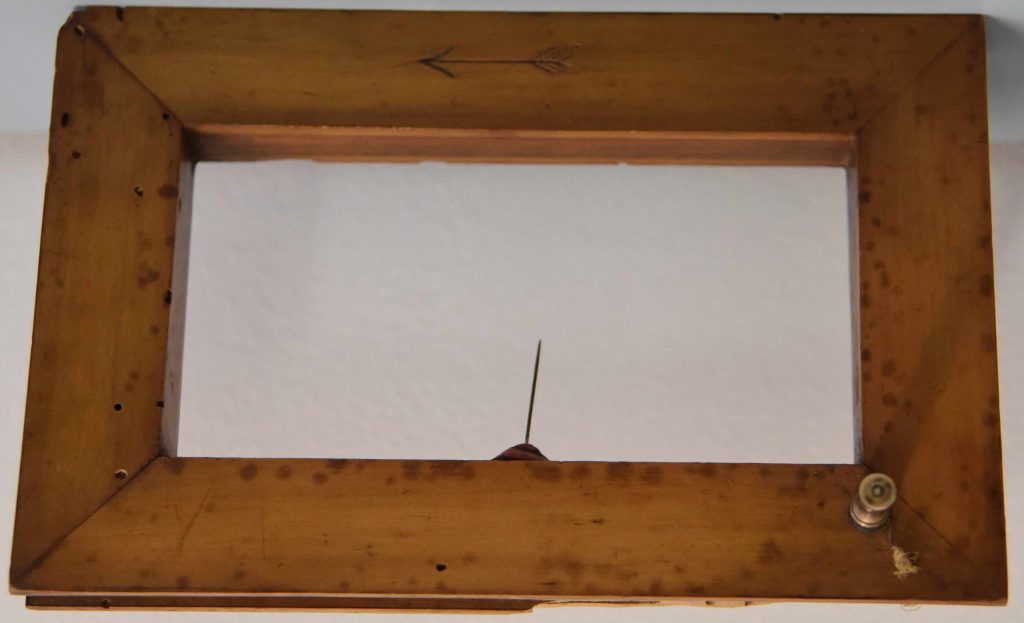

Questo strumento è un moltiplicatore o anche galvanometro moltiplicatore in quanto “moltiplica” (ossia aumenta) l’effetto che un filo percorso da corrente esercita sull’ago di una bussola secondo l’esperienza di Oersted, permettendo così di evidenziare la presenza di correnti anche molto deboli. In questo caso, infatti, il filo conduttore passa molte volte sopra e sotto l’ago magnetico formando una bobina con molte spire che, quando percorsa da corrente, aumenta l’ampiezza delle deviazioni dell’ago calamitato. Lo strumento è un precursore del galvanometro ad ago con bobina fissa e fu pensato nel 1820 da Johann Salomo Schweigger (1779, 1857) [1], poco tempo dopo l’esperienza di Oersted. È costituito da un telaio di legno, a sezione rettangolare, che presenta nello spessore una scanalatura entro la quale è avvolto un sottile filo conduttore, circondato di seta con funzione di isolante. Gli estremi sono collegati a due serrafili di ottone. Va usato verticale; una freccia incisa su entrambi i lati del telaio indica il verso dell’avvolgimento. Al centro del lato inferiore del telaio, interno alla bobina, è presente un perno molto sottile che reggeva l’ago magnetico, purtroppo andato perduto. L’abate Francesco Zantedeschi (1797,1873), fisico italiano, scrive nel 1846 [2]:

Schweigger professore ad Halla, imaginò un istrumento assai interessante chiamato moltiplicatore elettro-magnetico, mediante il quale si rendono sensibili all’ago calamitato le più tenui correnti. Come il condensatore è l’istrumento più geloso elettro-statico, così il moltiplicatore è l’istrumento più squisito elettro-dinamico.

Ancora descrive che “La spirale è composta, per le correnti Voltiane, fino di tre mila spire” e ci dice che questo strumento fu chiamato elettro-passometro, ossia misuratore della quantità dell’“elettrico” che passa in un dato tempo dalla sezione di un filo, galvanometro o galvanoscopio, reometro, ma in ogni caso, indipendentemente dal nome, i principali fisici di Europa rivolsero la loro attenzione a questo prezioso apparecchio, e in vari modi lo modificarono (vedi anche la scheda del Galvanometro a riflessione n.363 del catalogo 2018).

Questo strumento non porta alcuna etichetta né numero di inventario, si è, quindi, ipotizzato che corrisponda al n.217 nel registro inventariale dei beni mobili esistenti al 31 dicembre 1870 con la descrizione “Apparecchio per la teoria del galvanometro”. Una nota a margine e a matita riporta il nome Marianini (vedi la scheda del Galvanometro Moltiplicatore a quattro fili incrocicchiati n.447 del catalogo 2018).

Johann Salomo Christoph Schweigger [3]

Johann Salomo Christoph Schweigger (1779, 1857), chimico e fisico tedesco, studiò prima filosofia, poi decise di dedicarsi alle scienze naturali. Insegnò in varie località della Baviera, poi nel 1817 diventò professore ordinario di chimica e fisica a Erlangen sempre in Baviera e infine nel 1819 si trasferì all’Università di Halle, dove rimase fino alla morte. Si occupò di chimica, elettricità e magnetismo. Nel 1820, sviluppò il suo galvanometro moltiplicatore. Fondò il Journal für Chemie und Physik, e ne fu direttore dal 1811 al 1828. Questa pubblicazione rivaleggiò con gli Annalen der Physik und Chemie di Johann Christian Poggendorff.

Francesco Zantedeschi [4]

Francesco Zantedeschi ( 1797, 1873), sacerdote e fisico italiano, può considerarsi un esempio di eclettismo del sapere per la vastità dei suoi interessi culturali e scientifici, testimoniata da una quantità impressionante di manoscritti e pubblicazioni. Frequentò l’Università di Pavia, assistendo a numerose lezioni, in particolare quelle del fisico Pietro Configliachi, grazie alle quali sviluppò l’interesse per i fenomeni elettrici e magnetici, oggetto delle sue prime pubblicazioni sulla Bibliothèque universelle di Ginevra e sulla Biblioteca italiana. Insegnò filosofia a Verona, Brescia, Milano ma senza abbandonare gli studi di fisica, anzi riprendendo con l’abate Giuseppe Zamboni, suo vecchio maestro, alcuni esperimenti sui magneti, interessandosi alle osservazioni meteorologiche e al fenomeno della rugiada. Nel 1838, ottenne la cattedra di fisica e matematica applicata al liceo di Santa Caterina di Venezia e nel 1849 fu nominato professore di fisica sperimentale nell’Università di Padova, incarico che nel 1857 fu costretto ad abbandonare a causa di una incipiente cecità.

Bibliografia

[1] J.S. Schweigger, Sur l’électro-magnétisme par Mr. Schweigger à Halle, Biblioteque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts, faisant suite A la Biblioteque Britannique, 16, sesto anno Sciences et Arts, Geneve, Imprimerie de la Biblioteque Universelle, Paris Chez Bossange, Père, (1821). http://books.google.it Provenienza dell’originale: Università di Ghent, digitalizzato: 11 mag 2010

[2] F. Zantedeschi, Trattato del Magnetismo e dell’elettricità, 2, (1846), Biblioteca scelta di opere italiane, Tipografia di Gio. Silvestri, Milano. http://books.google.it, Provenienza dell’originale: Università di Berna, digitalizzato:12 nov 2020

[3] Johann Schweigger, https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Schweigger

[4] Francesco Zantedeschi, https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Zantedeschi

Autore: Prof.ssa Sandra Morelli, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche